AI は今や話題に事欠かないテーマとなっており、日々様々な意見や事例を目にするようになっています。

前回の特集(『AI に怯えず積極的な活用と人の武器を磨いてみよう!』)で、AI プロジェクトを進めていく上でのポイントとして、以下を挙げました。

| ●準備に時間をかけ過ぎず、始める ●小さく始めて、大きく育てる ●失敗から学ぶ ●最初から完全を目指さない(ある程度の完成度でトライ・アンド・エラーで改善する) ●ユーザーに共感し、利便性や生産性を上げ、本来の仕事に集中させる |

では、実際に自社やお客様が「AI を活用したい」となった時にどのようなアプローチを取れば良いのでしょうか。

AI プロジェクトの成否の鍵は・・・

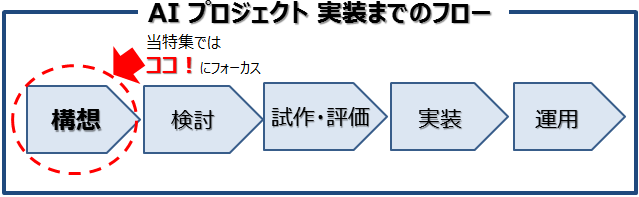

AI を業務に実装するには(もちろん、AI だけに特化することでもありませんが・・・)「構想フェーズ」から始まり、「検討フェーズ」を経て、「試作・評価フェーズ」を繰り返し、「実装フェーズ」、「運用フェーズ」と進めていきます。

まだまだ未知のことが多い AI を業務やビジネスに活かすには、新しいアイデア、これまで考えつかなかった発想の転換などが必要となります。この新しいアイデアや発想の転換をいかに生み出せるかが、AI のプロジェクトの成否を分けるキーになり、フローの冒頭にあたる「構想フェーズ」が重要になるのです。

今回は、この”構想フェーズ”にフォーカスをあて、アプローチの方法について迫っていきましょう。

「構想フェーズ」でのアイデア出し

プロジェクトにおいては、まず、課題と目的が設定されます。そして課題を解決するアイデア出しに進みますが、この”アイデア出し”が、 AI プロジェクトの要となる 「構想フェーズ」で実施されます。

では、AI プロジェクトを成功させるため、最も重要となる「構想フェーズ」において、新しいアイデアや発想の転換を生み出すためには、どうするのが良いのでしょう。

昨今、以前、第3弾に渡りご紹介したデザイン思考(「なぜクラウドとデザイン思考なの?」「何がデザイン思考導入を難しくするのか」「日本企業にはイノベーションの素養がある(前編/後編)」)がアプローチ法として使われることも多いのですが、デザイン思考を知らなければできないというわけではありません。今回は、より一般的で、誰もが一度は経験したことがあるであろう”ブレーン・ストーミング“について、確立されている細やかな手法などを改めてご紹介してみたいと思います。

ブレーン・ストーミング

以降は、共創という形で、アイデアを出す方法を考えてみます。

共創とは、複数人で創造(発想)することを言います。ブレーン・ストーミングなどの手法を使うのが一般的ですが、まず、この発想のための会議をどのように取り仕切るか、という検討が必要となります。参加者はどうすれば良いのか、場所は?時間は?など、共創の前には準備が必要です。

1. 人選をどうするか?

Amazon のジェフ・ベゾスが、最適なチームの規模について「ピザ2枚で足りる」ぐらいが良いと言っています。これは、5~8人前後の人数ということで、アイデア出しにはこれぐらいの人数が良いと思います。また、そこに参加する方は、フラットで雑多な(上下関係がなく、職種がバラエティに富んでる)方がより多くのアイデアが出ると言われています。お客様も含め、部門や職域などがあまり重ならないようにすることが重要です。

2. 場所をどうするか?

いつもの会議室などあまり場所にこだわらないことも多いと思います。しかし、意外に場所は大事です。広さは十分か、机は固定されていないか、ホワイトボードは足りているか、暗く閉鎖的ではないか…など気をつける必要があります。開催場所を変えてみる、会議が煮詰まったら参加者で散歩する、なども効果的です。

3. 時間は?

アイデア出しは、長くやったからと言って良いわけではありません。また、一人のときにアイデアが湧くこともたくさんあります。アイデア出しの時間は1時間程度、更にウォーミングアップ(アイスブレイク)の時間もしっかり取るとよいでしょう。

ブレーン・ストーミングの進め方

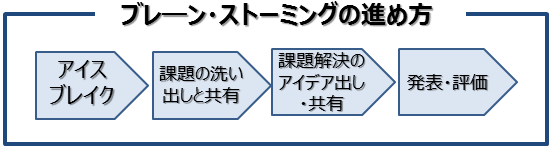

それでは、実際にブレーン・ストーミングはどのように実施すれば良いのでしょうか。

流れから言うとこのようなイメージになります。

※アイスブレイク とは、初対面の人同士が出会う時、その緊張をときほぐすための手法です。

それでは、ブレーン・ストーミングのプロセスを詳しく見ていきましょう。

アイスブレイク

アイスブレイクの心構え

|

|

ブレーン・ストーミングを使って共創する場合、普段の脳を仕事モードから発想モードへ切り替える必要があります。また、会議に対し、いつも叱責されるとか、時間がダラダラと長いとか、一人の決まった人が発言しているなど、ネガティブ・イメージがある場合は特にアイスブレイクをしっかり実施し、どんな発言も許されるような安心な場と雰囲気を作る必要があります。

アイスブレイクのためのエクササイズ

1. 私あなた

コミュニケーションの基本であるアイコンタクト(相手を見る、相手に影響される)を学び、打ち解け合う

- 立ってグループで円になり向かい合います

- 開始する人を決めその人が、「わたし」と言いながら自分の胸に手を置き、

次の人に「あなた」とパスをまわします - パスを受け取った人は同じように「わたし」と言いながら自分の胸に手を置き、

別の人に「あなた」とパスを回します - 2,3 を繰り返します

- この際、相手の目を見てパスを回すことが重要です

2. 私あなた(名前バージョン)

コミュニケーションの基本であるアイコンタクト(相手を見る、相手に影響される)を学び、打ち解け合い、名前を覚える

- 円になり向かい合う

- 開始する人を決めその人が、「○○(自分のニックネーム)」と言いながら自分の胸に手を置き、次の人に「〇〇(相手のニックネーム)」とパスを回します

- パスを受け取った人が同じように「○○(自分のニックネーム)」と言いながら自分の胸に手を置き、次の人に「〇〇(相手のニックネーム)」とパスを回します

- 2,3 を繰り返します

- 名札があるとハードルが下がる、ニックネームでなくても良いが、肩書を意識させない呼び名が良い(社長、部長 ☓)

3. Two Dots(ツードッツ)

直感で表現する(すぐ描く)、また相手の表現に影響されて表現するトレーニング

- ホワイトボードの真ん中に「 ・ ・ 」のように2つの点を描きます

- ホワイトボードの前(1m ぐらい離れて)に参加者全員が立ちます

- 「 ・ ・ 」に各参加者が交互に一筆書きで線や図形を描きます

- この際特に絵のテーマや上手い下手にこだわる必要はありません

- 次々に一筆で描かれていく図形に影響を受け、即座に描き足すこと意識します

- 2~3回転ぐらい、もしくは絵の完成でエクササイズを終了します

4. スケッチ

架空の物や場面を想像し表現、参加者全員で一つの架空のシーンを共有するエクササイズ

- 題:「自動車の日常点検」とし、日常点検について想像し、どのような要素があるかを指し示しながら伝えます

- 例えば、最初の人が「ここにライトがあります」

- 次の人は、「ライトを点けてみます、ライトが点きました」

- 次の人は、「ここにブレーキがあります」

- 次の人は、「ブレーキを踏むとブレーキランプが点きます」

- 次の人は、「この辺で面倒くさくなって点検をやめてしまうユーザーがいます」…どんどん続けます

このようにお題に対して、そこにあるものを広げていったり、情報を詳しくしたり、その場所のイメージを共有します。お題は、ブレーン・ストーミングのテーマに関係のなく、想像しやすいものから始めても良いでしょう。また、難しい可能性もありますが、「自動車の日常点検」のような具体的なテーマに沿ったお題で実施することにより、よりユーザー目線でテーマを考えるきっかけになります。

しっかりとアイスブレイクを実施し、お互いが心を許せる居心地の良い場をつくり、心理的安全性を確保することで、ブレーン・ストーミングによる共創がより充実したものになります。

課題解決のアイデア出し ~ブレーン・ストーミングの実施~

さて、アイスブレイクも終了しましたので、次はアイデア出しをします。今回は最も基本的なブレーン・ストーミングのやり方で、Post Up(張り出し法)を使ってみたいと思います。

Post Up (ポスト・アップ)

最もシンプルなブレーン・ストーミングの方法

- 1人作業で3分間でできるだけ多くのアイデアを付箋紙に書き出します

- 時間を決め(例えば10分間)2人で相手とアイデアをホワイトボード/模造紙に貼りながら、アイデアを共有します

- 付箋紙を貼っている間に相手のアイデアから違うアイデアが出てきたら、すぐに付箋紙に書き出して貼ります

- 各ペアの発表者を決め、他のペアとどんなアイデアが出たかを発表しあいます

Post Up は複数回実施することもでき、1回目は、課題の洗い出しに、2回目はその解決方法を考えるといったことが可能です。

様々な職域の方でブレーン・ストーミングを実施する場合、課題の理解や持っている情報レベルが違う場合があります。情報共有の意味を含め、改めて、課題の洗い出しを実施します。

2回目では「1回目で出てきた課題を解決する方法」のアイデアを出します。ここで大事なことは、目的は完璧な答えを探すことではなく、どんなつまらない、突拍子もないイデアでも歓迎し、アイデアを出し尽くすことです。変なアイデアがあったとして、他の2つ以上のアイデアを掛け合わせる、引き算する、反対を考えるなど、一見使えないようなアイデアでも視点を変えることにより、使える場合があります。更に重要なことは、他の人のアイデアに影響を受けて、アイデアを重ね、一人で考えていては、思いつかないようなアイデアを出すことです。

優先順位を決める(ドット投票)

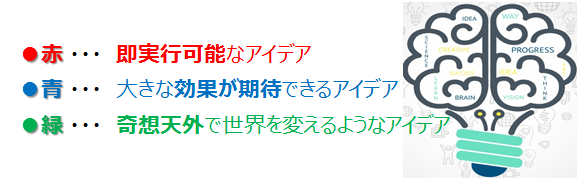

アイデア出しの優先順位決めには、「ドット投票」を使います。ドット投票は、加点方式の評価法です。

- 一人5票までと決め、参加者にシールを5枚ずつ渡します

- 発表され、張り出されたアイデア(付箋紙)から良いアイデアにシールを貼ります

また、少し投票や集計に時間がかかりますが、

のように意味を分けて、シールを貼る方法もあります。このようにシールを分け、意味づけすることにより、アイデアの優先順位やまとめるための情報を多く得ることができます。

発表・評価 ~ブレーン・ストーミングの収束方法~

ブレーン・ストーミングはあくまでもアイデアを出す場で、何かを決定したり、判断したりする場ではありませんので、一旦ここで終了します。

ブレーン・ストーミング終了後に担当者が画像や箇条書きでアイデアをまとめ、参加者全員で共有します。

ブレーン・ストーミングの結果を共有することで、参加者全員が当事者意識を持って、ブレーン・ストーミング以外の日常でもこの課題に対して発想を意識してもらいます。アイデアは共創で生まれることもありますが、シャワーを浴びているとき、散歩をしているときなどにふと湧いてくることも多いからです。

この後は、ドット投票の結果なども踏まえ、具体的な試作に落としていきます。具体的な試作へ落とす方法については、ここでは詳細に書きませんが、まずは、「小さく進めること」が重要です。

それには、アプリであればいきなり試作を作り始めるのもありですが、模造紙やダンボール、粘土、モールなど使って簡易的にデバイスやアプリの画面を作っても良いかも知れません。また、試作のリアリティを追求するために、お客様役、店員役などに分かれて寸劇(スキット)をやるのも良いでしょう。

試作で結果が出なければ、ブレーン・ストーミングを再度実施したり、結果に戻ったりしても良いでしょう。小さく始めていれば、後戻りもスムーズです。

新しい発想から生まれた AI 活用(例)

さて、ブレーン・ストーミングについて詳細にご紹介してきましたが、最後に実際の AI 活用のお客様事例を見てみましょう。

THINK Watson の記事によるとオートバックス社は、AI の画像認識能力を活用した「タイヤ摩耗診断」を2017年9月に公開しました。自動車の日々の点検は、安全には欠かせない作業ですが、様々な理由から十分に実施されている状況にはありません。オートバックス社では、スマホを使って簡単にメンテナスの必要性の有無を診断できれば、ユーザーの意識向上に一役買えるのではと、「かんたんタイヤ画像診断」を開発しました。これは、メンテナス不良による事故原因ともなっているタイヤの摩耗度合いをユーザーが撮った画像から診断するというものです。

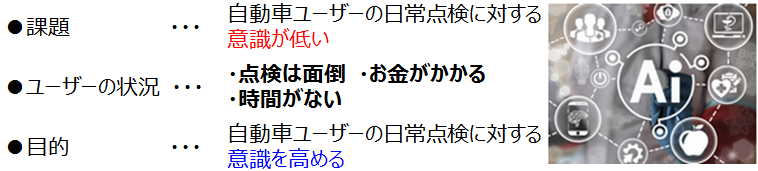

この事例、「かんたんタイヤ画像診断」の開発の経緯は、以下のようなものでした。

——「かんたんタイヤ画像診断」開発の経緯を教えてください。

八塚 自動車点検整備推進協議会の調査からもわかるとおり、自動車ユーザーの日常点検に対する意識を高めていく必要があります。オートバックス各店舗ではかねてより「タイヤ安全点検」を実施していますが、点検のために店舗に行くということ自体がお客様にとってはハードルのひとつになっていると感じていました。

この状況を改善するために、当初はオートバックスのピットマンがユーザーから送られてくるタイヤの画像を診断するという案も検討しましたが、人手で対応するには限界があります。そこで、AI による画像認識でタイヤの摩耗状態を診断するサービスを発案しました。メンテナンスをなかなか行えないという方々の「面倒・お金がかかる・時間がない」というお悩みに「簡単・無料・すぐにできる」というかたちでお応えできると考えています。

出典:THINK Watson, 『オートバックスに聞く:新たな顧客価値を創造するAIビジネス戦略』

上記の事例では、課題と目的は、以下になります。

この課題と目的を元に、これまでご紹介してきた”ブレーン・ストーミング“のような手法を用い課題を解決するアイデア出しを行っていきます。

例えばこの事例であれば、先にご紹介の Post Up で、「課題とその理由」の洗い出しを行い「自動車ユーザーの日常点検に対する意識が低い」という課題、そしてその理由「点検は面倒・お金がかかる・時間がない」を掘り下げて考えます。

こうしたアイデア出しが行われた結果、新たな発想から、「簡単・無料・すぐできる」を実現し、”自動車ユーザーのユーザーの日常点検に対する意識を高める”目的を達成する新しいAI を活用したソリューション「かんたんタイヤ画像診断」が誕生したのです。

まとめ

AI プロジェクトの成否を握る「構想フェーズ」で、より有効なアイデア創出に役立つ”ブレーン・ストーミング“の進め方を改めてご紹介してみました。

繰り返しとなりますが、AI プロジェクトを進めていく上で大事なことは以下のようなことです。

| ●準備に時間をかけ過ぎず、始める ●小さく始めて、大きく育てる ●失敗から学ぶ ●最初から完全を目指さない(ある程度の完成度でトライ・アンド・エラーで改善する) ●ユーザーに共感し、利便性や生産性を上げ、本来の仕事に集中させる |

チームで”アイデア出し”を行いそこで出たアイデアを元に試作し、評価します。

アイデア出しから試作までに必要なことは、子供のような遊び心、そしてどんなことでも言い合える、また寸劇をやっても恥ずかしくない、安心安全な場と関係づくりなのではないでしょうか。

皆さんが、AI プロジェクトに携わる際、この”ブレーン・ストーミング“を活用することで、今までになかった新しい発想を生み出し、AI プロジェクトを成功に導いていただければ幸いです。