皆様こんにちは。てくさぽBLOG メンバーの 佐野です。

本記事では最近注目の”ハイパー・コンバージド・インフラ”とはどんなものなのか、どんなメリットがあるのかについて簡単にご紹介します。

1.ハイパー・コンバージド・インフラが生まれた背景

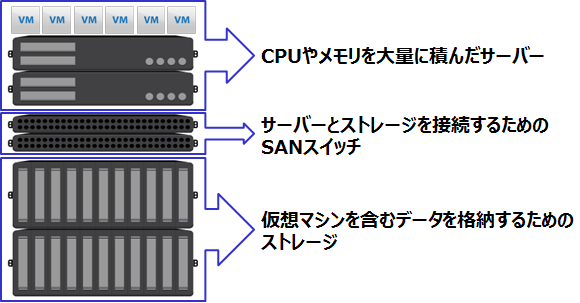

2016年現在で、エンタープライズ向けに最も普及しているであろう仮想化環境は以下の構成内容が多いと考えられます。

サーバー層、SANスイッチ層、ストレージ層の3層から成るこの構成を3Tier(3層)仮想化インフラと呼びます。

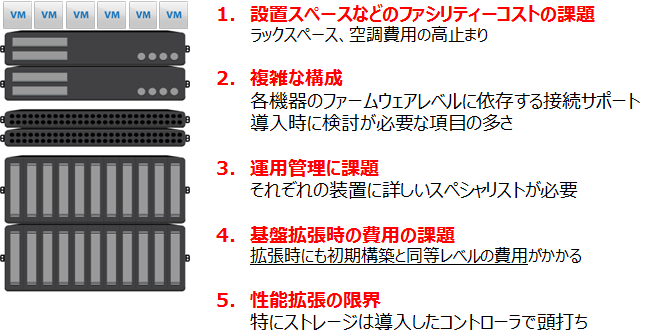

この3Tier仮想化インフラは一度構築が済んでしまえば安定して稼働するため、使い勝手は非常によいですが、以下のような課題があります。

特に小規模なお客様であれば、運用管理面での課題が日頃の業務に大きく影響してきます。

また、コスト面においても拡張する際に初期構築と同等レベルの費用がかかってしまうことが大きな重荷になりなかなか簡単に拡張ができないという現実もあります。

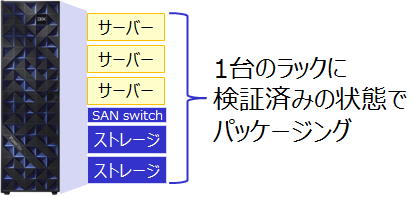

そこで出てきたのが垂直統合型のインフラである「コンバージド・インフラ」です。

IBM製品でいえば「PureFlex」がこれに該当します。OracleのExadataなんかも該当しますね。

コンバージド・インフラは3Tier仮想化インフラの課題のうち以下のことを解決してくれます。

・メーカーが組み合わせを検証済みの状態で出荷をするため、導入時の構成の複雑性を解決。

・運用管理を統一したインターフェース上から実行することで運用管理負荷の軽減。

先ほどの3Tier仮想化インフラの課題とこのコンバージド・インフラが解決してくれることを見比べると分かりますが、3Tier仮想化インフラの課題全てをコンバージド・インフラの導入によって解決できるわけではありません。

拡張性の観点ではストレージのパフォーマンスがコントローラの性能に大きく依存しますし、ラック単位での導入となるため設置スペースや空調には3Tier仮想化インフラよりも多くのコストがかかります。

また、パッケージ化され管理画面は1つになっていても、サーバー・ストレージ・SANスイッチは別々に管理を行う必要があり、どのようにメンテナンスを行うのかの計画を立てる必要があります。

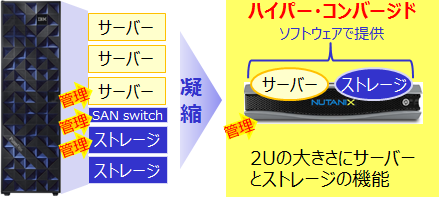

そんな中で生まれたソリューションが「ハイパー・コンバージド・インフラ」です。

「ハイパー・コンバージド・インフラ」はx86サーバー向けの基盤となり、2Uサイズのアプライアンスに最大4ノードを稼働させることでコンパクトさを実現しています。

また、サーバーの機能とストレージの機能はソフトウェアにより提供されており、サーバー機能はvSphere ESXiハイパーバイザーやHyper-Vなどの仮想化テクノロジーを利用することができます。

ストレージは、Software Defined Storageとしてサーバーローカルのディスクを利用してプール化し、ハイパーバイザーに提供します。

2.ハイパー・コンバージド・インフラのメリット

このソリューションを利用することによるメリットは多々ありますが、特徴的なところを3つほどご紹介します。

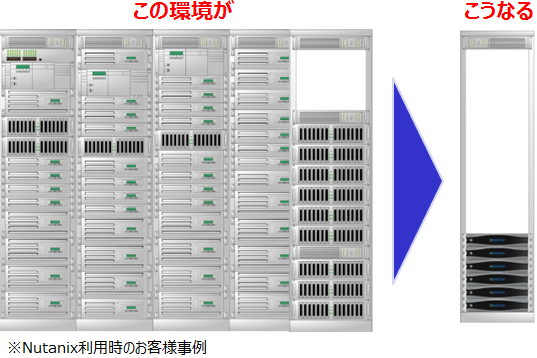

<設置スペースの削減>

前の章でも書いた通り、SANスイッチと専用ストレージが不要になるため、設置スペースを大幅に削減できます。

以下の図はNutanixというソリューションを利用した場合の実際の事例になります。

5ラックあった環境がわずか1/2ラックに収まってしまっています。

機器が減る分、空調や電力にかかる費用も削減できることが分かりますね。

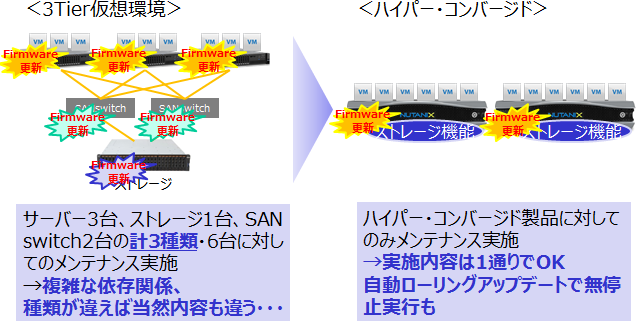

<運用コストの低減>

3Tier仮想化環境では、新しい機器を環境に追加する場合などにFirmwareを最新版に上げねばならず、都度更新作業が発生していました。場合によってはサービスを停止しての作業だったかもしれません。

ハイパー・コンバージド・インフラの場合には、1台のアプライアンスにサーバーの機能とストレージの機能が載ることで、SANスイッチと専用のストレージ装置が不要になり、管理ポイントが激減します。

そのため、更新対象機器が少なくなり、ローリングアップデートをすることで無停止での更新作業が可能となります。

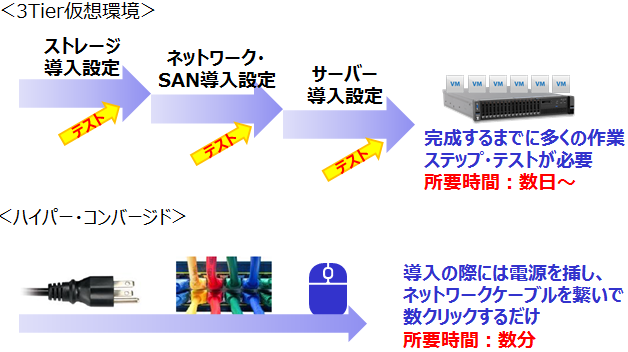

<導入・追加が簡単>

3Tier仮想化環境の構築では一からハードウェアの構築・設定・テストが必要でした。物品数が多くなればなるほどそれぞれの作業に時間がかかり、数日という単位での作業期間が必要となります。

ハイパー・コンバージド・インフラでは、予めセットアップされたアプライアンスが届きますので、ラッキングした後に電源とネットワークケーブルを接続し、数クリックするだけで仮想環境が利用できるようになります。(HP製品の場合には、OneView InstantOnというセットアップ自動化ツールが提供されますので、そのツールを利用して設定を自動実行します。)

これにより、インフラが利用できるようになるまでのスケジュールがかなり短縮でき、アプリケーション開発チームへすぐに環境を提供することができます。

昨今のビジネス環境はスピード感が非常に重要ですので、このリードタイムの削減は大きな効果となります。

3.ここまでのまとめ

・3Tier仮想化インフラには以下の課題が存在する

-設置スペースなどのファシリティーコストの高止まり

-複雑な構成

-運用管理の課題

-基盤拡張時における費用の課題

-性能拡張の限界

・「コンバージド・インフラ」により上記課題のうち解決するものもあるが「設置スペースなどのファシリティーコスト」「運用管理」「性能拡張の限界」は依然として課題が残る

・3Tier仮想化インフラの課題を解決するソリューションが「ハイパー・コンバージド・インフラ」である

・ハイパー・コンバージド・インフラの大きなメリットは以下の3つである

– 設置スペースの削減

– 運用管理コスト・リスクの削減

– 導入・追加時のリードタイムの削減

4.ハイパー・コンバージド・インフラの具体的な製品

さて、ここからは具体的な製品をご紹介していきます。

<Nutanix>

ハイパー・コンバージド・インフラといえば外せない存在なのがNutanixです。

NutanixはIDCの2014年の調査でマーケットシェア52%を獲得している製品であり、Gartnerの2015年版Magic Quadrantでも「リーダー」のポジションに位置づけられています。製品は全世界ですでに2100社以上に導入されています。

「もっとも優れたITインフラストラクチャーはインビジブル(見えない=意識しなくて良い存在)」というコンセプトで、インフラをあまり意識することなく利用できるように作られています。

また、筐体を拡張していくとパフォーマンスが頭打ちにならずにリニアに伸ばせるという特徴を持っています。

Prismという画面からパフォーマンス情報や稼働状況を確認でき、数クリックでインフラの自動バージョンアップを無停止で実施できます。

さらに、製品としてKVMをベースとしたハイパーバイザー(Acropolis Hypervisor)が搭載されていますので、vSphereを購入しなくても仮想化環境として利用することが可能となります。

アプライアンスのモデルは多数あり、2Uサイズに4ノードが稼働するものや、1ノード/1Uサイズのモデルもあります。GPUを搭載できるモデルもあるので、VDI環境でCADを扱うようなケースにも対応できますし、ALL SSD構成のモデルもあるのでIO負荷が高いアプリケーションにも対応ができます。

お客様が稼働させたいワークロードに応じてモデルを選べるのが非常に良い点です。

<Lenovo HXシリーズ>

LenovoからはNutanixソフトウェアをOEMで搭載したアプライアンスが提供されています。

ハードウェアは2Uラックマウント型サーバーである「x3650」がベースとなっており、1筐体あたりのドライブ数によりモデルが3種類あります。

・HX3500:2.5インチSSDを2本+2.5インチHDDを6本のモデル

・HX5500:3.5インチSSDを2本+3.5インチHDDを6本のモデル

・HX7500:2.5インチSSDを4本+2.5インチHDDを20本のモデル

搭載できるCPUやメモリに大きな差はないので、必要なディスク容量に応じてモデルを選ぶこととなります。

Lenovo版の良い点は、LenovoOEM版のWindowsやvSphereライセンスを購入すると問い合わせ窓口がLenovoに統一できることです。

現時点ではNutanix純正アプライアンスほどのラインナップはありませんが、ワンストップでの問い合わせ対応というメリットを受けることができます。

<HPE Hyper Converged 250 System>

最後に、HPのハイパー・コンバージド・システムです。

まず、HP製品の場合はvSphereまたはHyper-Vの利用が大前提になります。自社製の無償ハイパーバイザーというものはありません。

この環境の導入・設定を自動的に実行してくれる「OneView InstantOn」というソフトウェアがHP製品の肝になります。OneView InstantOnを利用することで、初期パラメーターを入力するだけで仮想化環境のセットアップを自動で実行してくれます。

特にHyper-V版ではSCVMM環境のセットアップを自動で実施してくれるので、単に構築作業を減らすという観点でも利用できるツールです。

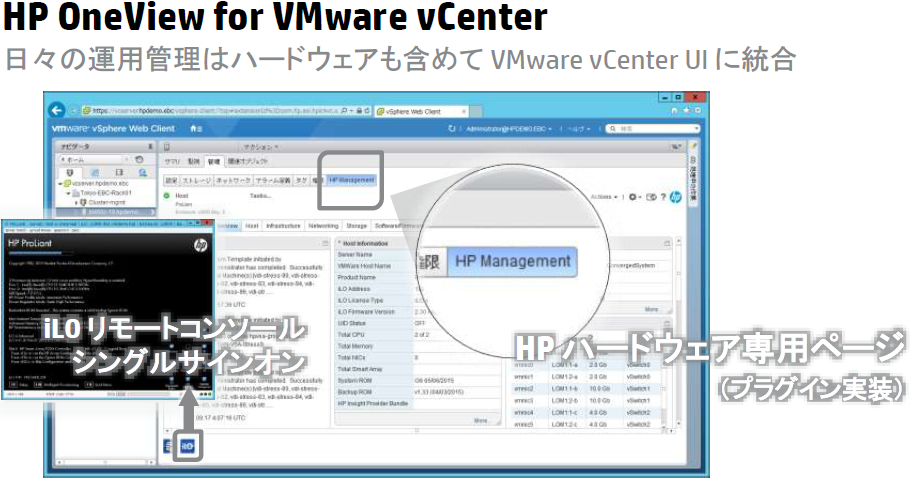

vSphere版の管理はvCenterの利用が前提となり、管理クライアント上にハードウェアやストレージの管理用タブが新たに追加され、管理クライアントで統一して日々の運用管理をするというのがコンセプトです。

ディスクの冗長性に関してはProLiantシリーズにも搭載されている専用チップを使ったハードウェアRAIDと、StoreVirtual(Software Defined Storage製品)の機能であるNetwork RAIDの2種類の仕組みで保護しています。

サーバーとしては2Uサイズに最大4ノードが稼働できます。

5.最後に

ハイパー・コンバージド・インフラとは何なのか、利用することでどんなメリットがあるのか、製品としてどんなものがあるのかをご理解いただけましたでしょうか?

つい先月にはCiscoもハイパー・コンバージド製品に取り組むと発表するなど、このカテゴリの選択肢も増えつつあります。

仮想化インフラが利用できる環境であれば、そのままハイパー・コンバージド・インフラに置き換えることもできてしまうので、私はスピード重視のビジネス環境には適したソリューションであると考えています。

このブログ記事が皆様の力になれたら幸いです。

<関連記事>

ハイパーコンバージド製品のNutanixを解説! Vol.2

ハイパーコンバージド製品のNutanixを解説! Vol.3

10分でわかる『Nutanix製品』まとめ New! (※ MERITひろば へのログインが必要です。)

———-

この記事に関する、ご質問は下記までご連絡ください。

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

技術支援本部

E-Mail:nicp_support@NIandC.co.jp