普段の製品・ソリューション紹介だけでは聞き出せない情報を「実際のところはどうなんだろう?」という素人視点で、専門家に聞いてみるシリーズです。

題して「実際どうでしょう」。。。どうぞ、ご覧ください。

<聞いてみて良かった(*´ω`*) メリひろ担当がエキスパートにインタビュー>

今回は、デモ動画撮影と同時に近年発展著しいモバイルとビジネスについてインタビューをさせていただきました。(インタビュアー:重山)

プロフィール:日本アイ・ビー・エム株式会社

ソフトウェア事業 WebSphere事業部

パートナー営業部 尾山 滋則: 様

外資系データベースのメーカーに勤務。当時まだ新しかった、モバイルDB事業でプリセールスを担当

2013年5月より現職。

趣味はランニング。

※2013年10月時点のプロフィールです。

モバイルファーストを支えるフレームワーク

— 先程はデモ動画の撮影ありがとうございました。途中から弊社のスタッフも声だけ参加させて頂きました。(重山)

尾山: 一人でデモするよりもやりやすかったです。本当は実際にお客様に利用していただいている他のモバイルアプリをデモ動画として公開したかったのですが・・・

— そうですね、デモして頂いた、某企業で実際に使われている営業支援のアプリは動きも素敵でした。タブレット画面によりリアルタイムデータをお客様と一緒に見ながらなので、担当営業もそのお客様に対してもともて便利だと思いました。

このインタビューを見たお客様で個別に実例のデモを見たい場合は、尾山さんを直接呼んでいただくしかないですね。

尾山: はい。どこへでも伺いますよ。(笑)

— さて、今日のテーマですが、私は「MERITひろば」を運営していてWebの戦略では「モバイルファースト」という言葉が認知されてきていると感じていますが、ビジネスモバイルの世界ではいかがでしょうか。

尾山: はい。日本IBMでも、モバイルファーストを提唱したサイトを公開していますし、モバイルが消費者の行動を変えているのは事実です。

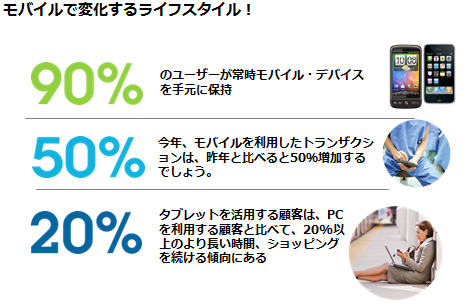

ユーザの90%は常時デバイスを手元に置いている

— モバイル(サイト)にも対応ではなく、モバイルから先にビジネス、システムを考えようということですよね。実際、スマートフォン、タブレットが普及しているのは、いち消費者としても実感していますが、ビジネスにおける市場性という意味ではどうでしょう。

尾山: はい、モバイルユーザの90%は常時そのデバイスを手元に置いており、トランザクションは年次50%増、ECも成長を続けています。

— なるほど、それをビジネスに活用する法人にとって完全に無視できない存在ですね。モバイルのビジネス活用という点で企業側が意識すべきことはなんでしょうか。

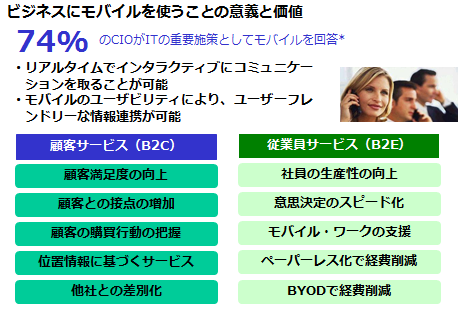

尾山: このスライドを見てください。74%のCIOがIT、の重要施策として「モバイル」を回答しています。

まずは、B2Cつまり、自社のお客様向けのアプローチか、B2E、自社の従業員向けの仕組みなのかでモバイル活用の効果は異なります。

私物モバイルの業務利用:会社が対応する VS 会社が支給する

— 図の右下に表記されているBYOD(Bring Your Own Device)という言葉も最近良く目にします。私は個人でiPhoneを使っていますが、まだ社内システム連携という点では実現していません。ちなみに日本IBMではBYODの取り組みはいかがですか?

尾山: IBMは非常に先進的な取り組みをしている企業だと思います。先程デモで利用したiPhone、iPadは実は私物です。IBM Endpoint Managerを使って管理しているのでセキュリティは万全です。

— そうすると日本国内でもBYODは浸透していくと?

尾山: 海外では「自分のモバイルで仕事をしたい。会社がBYODに対応するべきだ!」という視点がありますが、日本企業の場合は、セキュリティの観点から、新たにモバイルを会社が支給するというパターンが多いと思います。

— 確かに友人は自分のiPhoneと会社支給のiPhoneで合計2台持っていました。それはかえって面倒ですね。

尾山: はい。しっかりと管理すれば個人のモバイルも十分仕事で使えます。

モバイル活用ビジネス 3つのアプローチ

— 次ですが、例えば上司や経営サイドが「我が社もモバイルを活用したビジネスを強化する!」「モバイル活用で新規ビジネスだ!」という戦略を出した時に考えるべき事などを教えて下さい。

尾山: :そうですね、モバイルビジネスを考える上でのアプローチは3つあります。

- コスト削減

- 売上拡大

- ニューサービス(ビジネス)

最初の「コスト削減」は、ペーパーレス、BYODの活用による経費削減が考えられます。また、すでにモバイル開発を実施した企業がそのトレンドの早さや複数のプラットフォームでの開発に予想以上の開発コストがかかってしまった場合の開発プラットフォームの導入もコスト削減のひとつの考え方です。

2つめの「売上拡大」については、B2Cにおいては顧客との接点の増加が見込まれます。B2Eにおいては生産性の向上があります。例えば、お客様との商談の際にその場でお見積書等を発行できれば、よりビジネスが広がります。

3つめは、現在のビジネスを軸としてモバイル活用を展開した場合の「新規ビジネス、サービス」についての視点です。

— それぞれ、かなり幅の広い話になりそうですね。可能でしたら、3のニューサービス、つまりモバイルを活用した新規事業や活用事例を中心にお聞かせ頂けないでしょうか。

尾山: 承知しました。

IBMの製品事例ではないのですが、最近話題になった清涼飲料メーカーのキャンペーンがあります。購入したペットボトルのシリアルコードを入力するとWebから音楽がダウンロードできるキャンペーンです。モバイルを売上増/マーケティングに活用したわかりやすいケースです。

— あ、知っています。炭酸資料ですね。ボトルを買うと昔から現在のCMソングをダウンロードできるキャンペーンですよね。

新規事業のアイデアは必ずしも斬新である必要はない

尾山: はい。O2O(オーツーオー)の事例とも言えます。通常O2Oの場合はOfflineからOnlineつまりネットから店舗に来てもらうことを指していますが、直接店舗を持っている訳ではない飲料メーカーが、最終消費者に対して、楽曲をダウンロードしてもらい、モバイルですぐに聞けて、SNSでシェアすることで認知度があがり、つながりのある人が更に購買するという良い循環が生まれました。

— さすがだとは思いますが、仕組みを聞くと凄いというよりも、すでに普及している技術の組み合わせですよね。それをO2Oとして上手く広げたという印象です。

尾山: そうです。キャンペーンや新規事業のアイデアといっても必ずしも斬新である必要はなく、自社のコンテンツ、先の飲料メーカーの場合は歴史とCMソングをモバイルとネットを使って活用したということですね。

— そうか、コンテンツの活用ですね。いやぁ、事例は聞いていて楽しいです。他もお聞かせください。

尾山: そうですね、これも製品事例ではないですが、国内の企業の話です。

営業支援のアプリですが、ある担当営業は図面などで店舗のレイアウトを操作できるアプリが入っているタブレットをお客様に預けておいて、じっくり検討してもらい、後日打合せする方法をとったと聞きました。この方法が正しいかどうかは別にして、お客様とデータをすぐに共有し、直感的に操作できるこのタブレットの強みは旧来にはないツールです。

— 単なる紙の電子化ではないということですね。

モバイルアプリ先進業界と開発フレームワーク

尾山: そのとおりです。

モバイルは「カメラでQRコードを読み取り、ネットに繋げる」「GPSによる位置情報をチェックイン、つまりその場に居たという証拠とする」などのカメラ、センサー技術との組み合わせが新たなサービスを生み出しているのです。

例えば、映画館でポップコーンを購入した際のレシートの裏に印刷されたQRコードを使ってネットから特別な画像がダウンロードできるといった仕組みはそれほどコストがかかる技術ではないですが、お客様はその場にいるからこそ享受できるという特別なサービスに喜んでいただけるのです。

— ニューサービス、新規事業をお考えになる担当者にはモバイルを使うチャネルは考える必要がありそうですね。業界的にはどこがモバイル活用をリードしているのでしょうか。

尾山: さきほどのネットバンキングのように金融のお客様は取り組みが早いです。あとは、EC、流通、製造、製薬、医療業界も積極的です。

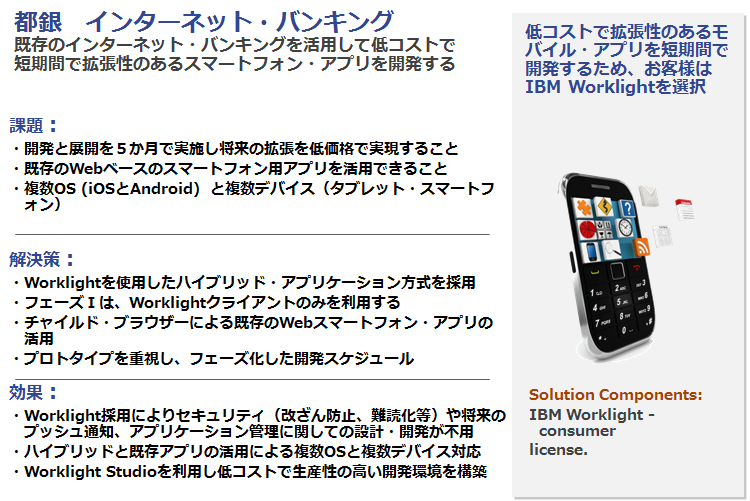

下図はIBM MobileFirst Platform Foundation(旧:Worklight)国内事例のひとつですが、都市銀行様のネットバンキングの例です。

採用の決め手は開発と展開を5ヶ月で実施するというミッションに対応したのがポイントです。モバイルアプリの開発に1年もかけているとプラットフォームが変わっちゃいますよね。やはり、開発プラットフォーム、アプリ開発フレームワークをきっちり利用することで、スピードと品質を得ることができるのは、すごく重要です。

知れば知るほどお値打ちなモバイルプラットフォーム

— IBM MobileFirst Platform Foundationについて、沢山の機能があると思いますが頂戴した製品資料でいくつか気になる点があったので教えて下さい。

モバイルアプリ開発においては、UI(ユーザインタフェース)が重要なため、テスト行程の効率化、管理は重要だと思いますが、製品の説明に「ユーザの操作、文字入力、タッチ、スワイプを記録、再現できる」とありますが、これは先日、IBMの田村さんのインタビューでお伺いした際の新製品、Tealeafのようですね。

尾山: よく気が付きましたね、まさにTealeafモバイルがIBM MobileFirst Platform Foundationには組み込まれています。

— ええ?本当にあのTealeafが入っているのですが、すごい。

それは・・・なんと言いますか、お得な気がします。テレビショッピングのようなコメントですみません。(笑)

もしかして、他にも含まれている製品があるのでは?

尾山: そうですね、実績のある製品機能をマルチブランドで取り込んでいくのはIBMとしては当たり前に思っていたので、強くアピールした事がなかったです。

— ある意味、その製品を知っている人には分かりやすいと思います。

尾山: 他にもRational Test workbenchが入っています。これにより、iOSもAndroidも含めてエミュレーションできるので、効率的なテストを実現します。

— それは凄いです。他にお客様に「ほほぉ」と感心された機能とかはないですか?欲張りな質問ですみません。

尾山: それでしたら意外と知られていないのがアプリの「ダイレクトアップデート」ができる事です。

また、Worklight Application Centerというアプリのダウンロード・センターを建てることができるので、従業員向けの場合、モバイルユーザに対して直接アプリを配布、更新の通知をすることができるのです。

— ちょっとまってください。ということは、iOSの場合でいうとアップルのApp Storeを経由しなくともアプリのダウンロード、アップデートができるということですか?

尾山: その通りです。

特にiOSのアプリの場合はちょっとした機能アップデートでもApp Storeに申請して、許可が出てから配布となるので、どうしても時間がかかります。デモの動画があるので、こちらをご覧ください。

— アプリのアップデートは必ずApp Store経由だと思っていました。これだと、細かい機能改善やユーザへのポップアップ通知も思いのままということですね。恐れ入りました。

すみません、尾山さんに謝らなくてはならないことがあります。

尾山: な、なんでしょうか。

— 私、製品資料を見ていたにも関わらず、マルチプラットフォームに対応した統合開発環境ツールという位置づけだけでIBM MobileFirst Platform Foundationを見ていました。

これは、まさにモバイル開発フレームワークの王道なのですね。

尾山: そう言って頂けると私もインタビューを受けて良かったと思います。より詳細な資料をお渡ししますので、ぜひ、MERITひろばをご覧の皆様にダウンロードしてもらいたいです。

— はい。活用させて頂きます。本日は長時間ありがとうございました。

尾山: こちらこそ、ありがとうございました。

編集後記

記事を書いている時に、ニュースで「EC利用40%がモバイルから、市場は160%成長で2015年には2兆円」という内容を見ました。モバイルファーストにより力を入れていくのは明らかで非常に勉強になりました。

実は、尾山さんも私も大阪の近いエリアの出身でしたので、ローカル話でも花が咲いたのですが、今回のテーマとは関係がないので、割愛させていただきました。(当たり前?)

文中の表現も標準語に合わせて一部修正しておりますが、ご了承ください。