IBM から HCLSoftware に移管されて丸5年が経った「HCL BigFix」。

HCL BigFix はさらなる進化を遂げ、従来からの強みであるパッチ配信のみならず、脆弱性を可視化して是正するプロセスも含み包括的なサイバーハイジーンソリューションとして高い評価を得ています。

今回は、エイチシーエル・ジャパン株式会社 HCLSoftware の BigFix セールスディレクターである鉄村季哉様に HCL BigFix のビジネス状況にどのような変化があったのか、どのように進化してきたのかなど、多岐にわたり話を伺いました。

【ゲスト】

エイチシーエル・ジャパン株式会社 HCLSoftware BigFix セールスディレクター

鉄村 季哉 様

【インタビュアー】

エヌアイシー・パートナーズ株式会社 技術企画本部 ソリューション企画部

松田 秀幸

※対談者情報は2024年12月18日時点

セキュリティの現状と HCL BigFix

高評価ポイントは、使いやすさ・正確性・セキュリティ

── HCL BigFix が IBM から HCLSoftware に移管されて丸5年が経ちました。HCL BigFix のビジネス状況を教えていただけますか。

鉄村:HCL BigFix は毎年右肩上がりの成長を続け、多くの企業様、業種でご導入いただいています。HCL BigFix は急速に技術革新を遂げ、特にセキュリティエリアでの強化が顕著でした。元々パッチ配信に強みを持っていましたが、EDR(Endpoint Detection and Response)、SIEM(Security Information and Event Management)、脆弱性管理など、セキュリティの様々な側面にも対応できるようになりました。ゼロトラストの強化やランサムウェアへの対策も進み、最新のセキュリティパッチを適用することで外部からの攻撃を防ぎ、脆弱性を可視化して是正するプロセスも含まれています。これにより、HCL BigFix は単なるパッチ配信ツールではなく、包括的なサイバーハイジーンソリューションとして進化しています。

── このような進化を遂げる中で、特に印象的な事例があれば教えてください。

鉄村:自動車業界や家具製造業など、多くの企業が脆弱性管理機能に注目し、HCL BigFix を導入しています。テクノロジーソリューションの評価とレビューが掲載される Gartner Peer Insights においても ユーザーから高く評価 されています。特に 使いやすさ、正確性、セキュリティについては、他社の類似製品に勝る良い評価 をいただいています。

── HCLSoftware といえば、特に日本では Domino のユーザー様が多くてそのイメージが強いですが、HCL BigFix は HCLSoftware Japan のビジネスとしては現在どのような位置付けでしょうか。

鉄村:確かに Domino のイメージは強いと思います。しかし、Domino 以上に HCL BigFix も成長をしております。現時点では Domino と同等、または業種によっては Domino 以上に製品を導入してるお客様が多くなっています。

脆弱性を可視化して是正する

──「脆弱性の管理」という観点からも新しい機能が付加されたのですね。

鉄村:その通りです。ゼロトラストの強化やランサムウェアの高度化、ハイブリッドな環境への対応が課題となっています。HCL BigFix はこれらの課題に対するソリューションを提供しています。例えば、最新のセキュリティパッチを OS やアプリケーションに適用し、外部からの攻撃を防止します。また、脆弱性を可視化して是正するプロセスも含まれます。外部脅威が増え、インフラネットワーク端末に対してのアタックが多岐に渡ってくるのですが、その中で HCL BigFix ができることが衛生管理(サイバーハイジーン) です。管理されている端末に対して最新のセキュリティパッチをあてて、それが OS であったりアプリレベルで最大限、外部からのアタックを防止します。とはいえ、ゼロトラストであっても必ず悪さをするものです。セキュリティホールを突いてアタックしてくるものがあるので、それも可視化して是正するというプロセスを踏めるのが HCL BigFix です。

── パッチ配信のみならず様々なセキュリティの課題も広まってきており、それに迅速に対応されているということだと思いますが、特に直近で印象的な事例はありますか。

鉄村:セキュリティ製品なのでお客様名は開示できませんが、例えば自動車業界で HCL BigFix の脆弱性管理機能に目をつけて導入していただいたり、大手の家具製造業様でも脆弱性診断に関心を持たれて導入していただいています。これらのお客様はいくつかの他社製品もご検討されていましたが、先程 Gartner Peer Insights でも HCL BigFix が特に評価されている使いやすさ、正確性、セキュリティーの観点から HCL BigFix を選ばれたとのことです。

他社製品も補完する強力なパッチ配信

業界一高いパッチ適用率を実現できる理由

── とはいえ HCL BigFix の最大の特長といえば、やはりパッチ配信・ソフトウェア配信でしょうか。

鉄村:HCL BigFix のパッチの適用率は、業界でも一番の適用率を誇っています。 その適用率は 98パーセントですが、言ってみれば「1回やれば1回であたる」。パッチをあてると簡単に言っても、うまくいかないことが多々あり、例えば他社のものでは大体6割程度と言われています。つまり約2回に1回程度は失敗しており、パッチ1つあてるだけでも多くの工数が必要になり無駄な時間が生じます。一方 HCL BigFix の場合、その ターゲットになったパッチに関しては必ずあてられる、完遂できる といったメリットがあります。

── その適用率 98パーセントをどのように実現しているのかを簡単にご説明いただけますか。

鉄村:通常ですと、管理サーバーからパッチをあてたい管理端末に対してあてにいく「プッシュ型」と呼ばれる手法が取られています。その失敗の理由としては、一度パッチをあてて失敗すればもう一度最初からやり直し、つまりゼロスクラッチになってしまうという仕組みであるためです。それに対し HCL BigFix の強みは、管理サーバーからのプッシュでありつつ、一方で端末には軽いエージェントを導入し、このエージェントがネットワークに繋がっていないオフライン時は何もせず、オンラインになった時点で必要なパッチを自律的に取りにいきます。これを「プル型」と言います。HCL BigFix はプル型・プッシュ型の双方向でコミュニケーションを取る ので、必ずパッチをあてられます。

── 端末がネットワークに繋がっていない時にプッシュだけしていても、いつまでもパッチ適用されない。しかし繋がった時に端末側からプルで自律的に取りに行くので、必ずパッチ配信作業が行われることになる、ということですね。

必ずパッチをあてる HCL BigFix の独自機能

鉄村:また他社製品にはない「帯域制御機能」があります。例えばパッチをひとつあてるにしても、場合によってはそのネットワークの環境が細くあてられないといったことも多々あります。HCL BigFix の場合だと 帯域制御機能を利用し、10 の帯域があるところにその 0.5 だけパッチのための道を確保する、というイメージです。

── それは例えば、在宅勤務で人によっては太い回線で契約してる人もいればそうじゃない人もいる。細い回線環境の人が仕事をしていたら突然パッチが配信されて、PC のパフォーマンスが急に落ちて仕事ができなくなる。そのようなことも解消できるのでしょうか。

鉄村:まさにおっしゃる通りです。本当に細いネットワークを使わざるを得ない場合でも、パッチをあてる道として帯域を確保しておけば、時間はかかってもしたとしても必ず完遂するというのが大きいと思います。

WSUS 廃止に対する HCL BigFix の強み

── マイクロソフト様は WSUS の廃止をアナウンスされていますが、HCLSoftware としてはこの点についてはいかがでしょうか。

鉄村:以前から、WSUS は必ずしも初回のパッチ適応ではあたりきれないことがありました。HCL BigFix ではプッシュ&プル型の構成となっておりますので、初回のパッチ適応で必ずあてられるということが大きな点です。その点で強みはありましたが、今回のマイクロソフト様の発表で、より一層 HCL BigFix の強みが生きてくるのではないかと思います。

クラウドを介したシンプルなWindows管理を目指すビジョンの一環として、Microsoftは将来的にWindows Server Update Services (WSUS) を廃止する計画であることを発表しました。

引用元:Microsoft「Windows Blogs」|Windows Server Update Services (WSUS) の廃止

── Windows10 の EOS も 2025年10月に迫っていますが、HCL BigFix でこれに対応できるソリューションはありますか?

鉄村:Windows11 へのアップグレードには、HCL BigFix の OS展開機能で端末に容易に Windows11 をデプロイメントできます。また Windows10 の EOS以後もマイクロソフトの ESU に加入し利用を続けられるお客様に対しても、HCL BigFix が適切なパッチを提供しますので、ご安心ください。

脆弱性管理と修復

脆弱性の存在を可視化する

── いまお客様のニーズが特に高いソリューションとしては何が挙げられるでしょうか。

鉄村:冒頭でもお伝えした通り、脆弱性管理としても HCL BigFix に着目していただいております。管理されている端末に対して脆弱性があるかどうかを発見し、HCL BigFix を介して必要なセキュリティのパッチセキュリティプログラムをあてられる、というのが大きなポイントです。脆弱性の発見、それを是正するとなると2つのアクションが必要になります。例えば情報システム部が脆弱性を発見し、それをまた別の部隊が是正をするとなるのですが、HCL BigFix ですとこれらの垣根を超えて、HCL BigFix が脆弱性を発見し、それに対して適切なパッチがあればシームレスにそのままの流れで修正できます。

── HCL BigFix の脆弱性診断というのは、どの機能を使ってどういうことをするのでしょうか?

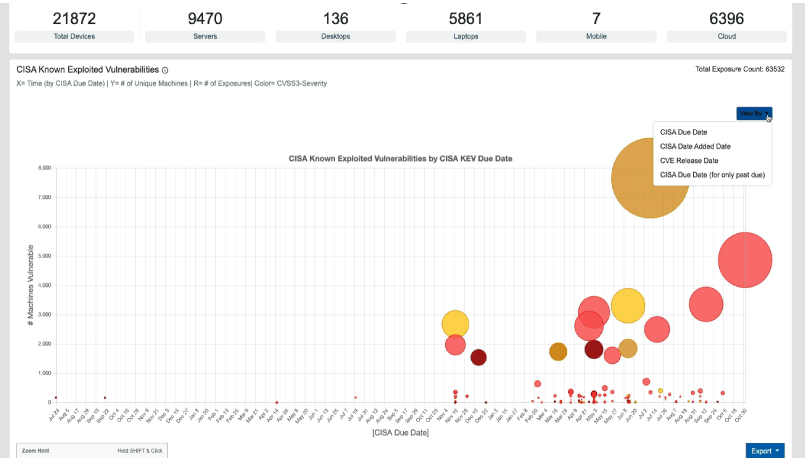

鉄村:CyberFOCUS Analytics という機能があります。これは、端末の脆弱性を発見し、それに対して適切なセキュリティパッチプログラムを提供するものです。管理されている端末で、どの脆弱性を帯びているかをグラフとして可視化 して、管理されている方でも容易に何の脆弱性を帯びているのかを発見でき、それに応じて必要なパッチをあてていただけます。MITRE APT や CISA KEV の情報と連携し、管理しているエンドポイントの脆弱性をマッピングし、脅威種類の一覧、パッチ適用が過ぎている日数の把握、深刻度の把握、脆弱性評価などが可能となります。

- 管理端末の脆弱性を可視化し、パッチの優先順位をつける。

- エンドポイント端末に脆弱性可否を確認することによりリスクマネージメントを改善

他社製品と連携し脆弱性の「発見」と「是正」をシームレスに

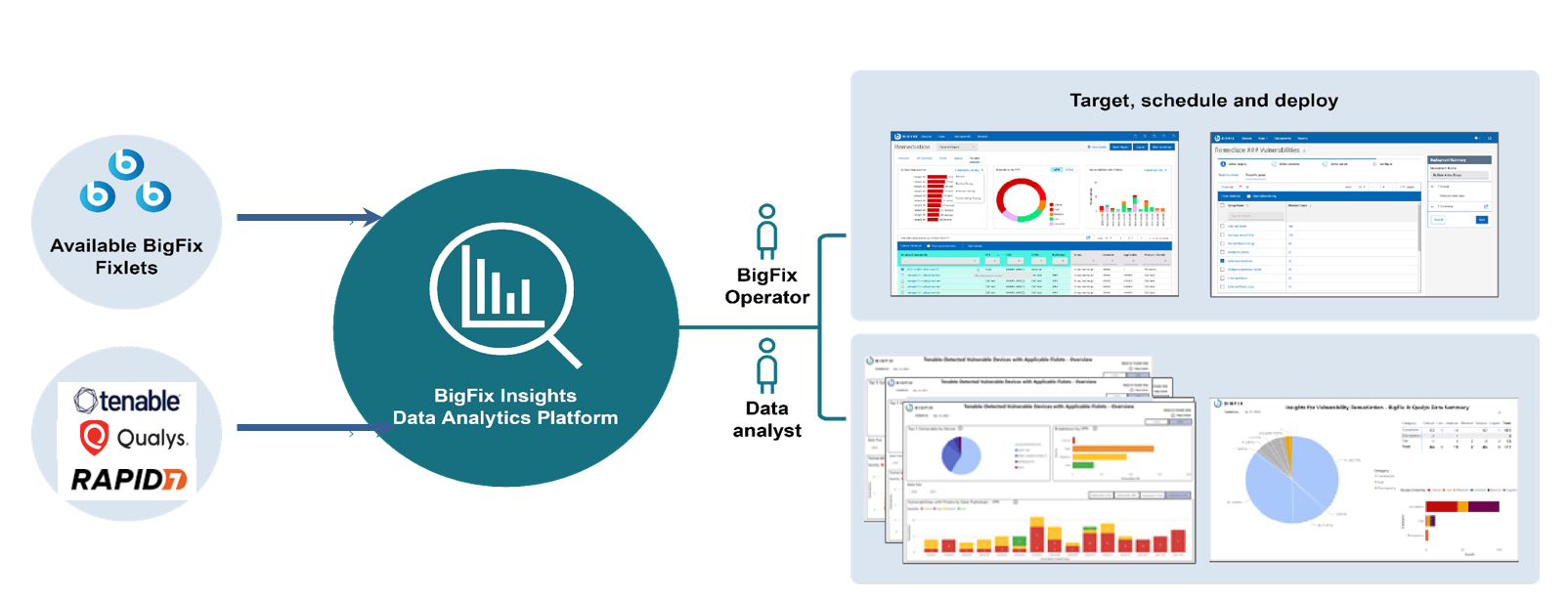

鉄村:あわせて Insight for Vulnerability Remediation(以下IVR)があります。こちらは他社の脆弱性診断ツールと連携し、そのツールが検知・発見した脆弱性を適切なパッチを適用する機能です。Tenable、Qualys、Rapid7 の3製品の脆弱性診断ツールに対応しています。これらの製品は端末の脆弱性の発見・検知はしますが、その後是正するためには「自らマニュアルで対応してくださいね」となります。しかし HCL BigFix は、これらの脆弱性診断ツールが検知・発見した脆弱性に対して連携し、適切なセキュリティパッチをあてて、本来あるべき姿にします。

- 脆弱性診断ツール(Tenable、Qualys、Rapid7)との連携

- 脆弱性診断ツールが検知した脆弱性を BigFix が是正

鉄村:HCL BigFix IVR は、脆弱性診断ツールとの連携を容易にし、セキュリティ管理の効率を大幅に向上させます。脆弱性診断ツールが検出した脆弱性情報を自動的に HCL BigFix に取り込み、該当するデバイスに対して適切なパッチを迅速かつ正確に適用することが可能です。これにより、脆弱性対応の時間を短縮し、セキュリティリスクを効果的に軽減 できます。

── つまり、脆弱性を可視化し、また診断をするだけではなく、その修復までを一気通貫で行える、ということでしょうか。

鉄村:はい、その通りです。

── 今お話しいただいた IVR もですが、HCL BigFix は他社製品と連携したり、お客様が競合製品だと思ってるものは実は競合ではなく、お互いのできることできないことを上手く組み合わせるというような使い方ができますね。その観点で良い事例などあるでしょうか。

鉄村:お客様からよく「国産の資産管理ツールの名前はよく耳にします」と言われます。HCL BigFix は確かにそれらの製品とバッティングする部分はありますが、それらが提供していない機能も持っています。よって HCL BigFix と 連携してさらに効果を発揮できる ということもあります。例えばその「国産の資産管理ツール」は、ソフトウェア、ハードウェアネットワーキングの可視化などはできてもパッチ提供はできません。しかしその後にはパッチの提供も行わなければなりません。その際に、例えば Microsoft WSUS(Windows Server Update Services)であったり MCM(Microsoft Configuration Manager)を使用します。しかし冒頭でお話した通りこちらの製品群はパッチの適用率があまりよくないので、その点を補完すべくパッチ配信は HCL BigFix を利用するというお客様もいらっしゃいます。

── なるほど。例えば他社製品を使っているから HCL BigFix を使う必要はないよ、というわけではないということですね。

鉄村:はい、そうです。他社製資産管理ツールのユーザー様にも、ぜひ HCL BigFix をご検討いただきたいと思います。

AI、MDM など、HCL BigFix の強化点

企業特有の問題点もカバーする HCL BigFix AEX

── HCL BigFix が搭載している AI機能について教えてください。

鉄村:HCL BigFix AEX(AI-driven Employee Experience)という機能があります。これは、ユーザーに対して会話式のスマートでインテリジェントなチャットボットを提供するものです。何か問題があればユーザーがわざわざヘルプデスクに問い合わせなくても自ら問題解決ができます。もちろんセキュリティの問題点をプロンプトで確認するという使い方もありますが、HCL BigFix のパスワードを変更したいといったことでもプロンプトを入力していただければ適切な回答が返ってきます。企業によっては企業特有の問題点であったり、雛形があるかと思います。HCL BigFix AEX を導入する前に、そのような 企業特有の問題点や雛形を事前に HCLSoftware がファインチューニング を行うので、いつでも企業の問題点に対して、質問に対して回答がその場で得られます。

HCL BigFix の全てを盛り込んだのが HCL BigFix Workspace

── ここまでの話には出てこなかったのですが、モバイルデバイス管理も HCL BigFix の機能としてはありますよね。

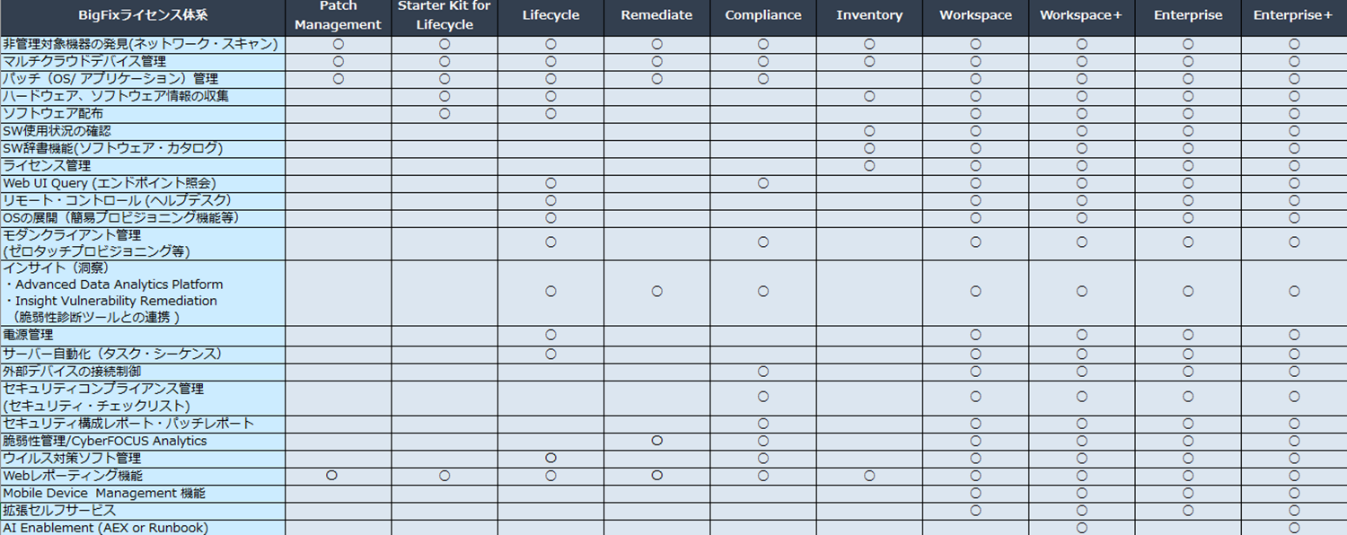

鉄村:ではここで HCL BigFix Workspace の話をさせてください。Workspace は、HCL BigFix の製品群のバンドルスイートです。HCL BigFix のすべてのライセンスをバンドルし、かつ MDM(Mobile Device Management)を行う HCL BigFix Mobile を付加したものです。 通常、端末というとPC端末やサーバーなどがメインになってくると思いますが、HCL BigFix Mobile で MDM機能を使うことによって、利用されているスマートデバイス、例えば iPhone や iPad、Android ベースのタブレットなども含めて管理ができるようになります。言ってみれば、Workspace が HCL BigFix の総決算 と言いますか、HCL BigFix が持っている全てのもののてんこ盛りです。

── ひとつのベンダーのひとつの製品で、あらゆるエンドポイントを統合的に管理できると言えるのは、HCL BigFix だけなのでしょうか。

鉄村:はい、現時点では他にはないと思います。

── ありがとうございます。では最後に一言お願いいたします。

鉄村:HCL BigFix の最大の強みは、セキュリティ、コンプライアンス、資産管理など、エンドポイント管理に必要な機能をすべて持ち合わせている ことです。ぜひ今回の記事をお読みいただき興味をお持ちいただけたようであれば、何なりとエヌアイシーパートナーズ様、HCL までお問合せください。

まとめ

ここまで HCL BigFix について、HCLSoftware 鉄村様にお伺いしてきました。

最後に、HCL BigFix の特長となる強みをまとめます。

BigFixの強み

- セキュリティの強化

- 脆弱性対応の迅速化:リアルタイムで脆弱性を特定し、必要なパッチを即時適用

- 自動化によるヒューマンエラーの削減:エンドポイント全体に一貫したセキュリティポリシーを適用

- コンプライアンスの簡素化

- 監査準備の効率化:エンドポイントの設定状況やソフトウェアの利用状況を継続的に監視し、必要なコンプライアンス要件を常に満たす状態を維持

- 詳細なレポート生成:規制対応を証明するための正確でタイムリーなデータ提供

- 資産管理の最適化

- リアルタイム可視化:ネットワークに接続されたすべてのエンドポイントを管理対象として即時に把握可能

- ソフトウェアの最適化:使用状況の分析により、不要なライセンスコストを削減

- All-in-Oneの利便性

- HCL BigFix は、これらすべての機能を単一プラットフォームで実現するため、複数ツールの導入が不要

- 運用の簡素化、コスト削減、そして迅速な問題解決を可能にし、エンドポイント管理のあらゆるニーズに対応

このページを見ている人におすすめのページ