普段の製品・ソリューション紹介だけでは聞き出せない情報を「実際のところはどうなんだろう?」という素人視点で、専門家に聞いてみるシリーズです。題して「実際どうでしょう」。。。どうぞ、ご覧ください。

<<納得のソーシャルエディション、これで仕事したいです。 (*´ω`*) >>

5年ぶりのメジャーバージョンアップ、そしてLotusの名称が変わっていくNotes。Notesの外も中も知り尽くしている担当者に、今後の方向性について伺いしました。私も仕事で日々使うNotes。SNSといえば、プライベートで使うFacebookですが、それらが組み合わさった”エンタープライズ・ソーシャル”の姿がはっきりと見えました。(インタビュアー:重山)

PROFILE

日本アイ・ビー・エム株式会社 松田 秀幸

・(旧:ロータス株式会社、英国IPベンダーブリッジ企業等を経て、現:日本アイ・ビー・エム株式会社でLotus製品を専門に扱うパートナー様担当営業で活躍)

・趣味はodsバージョンを手動で変更すること。好きな製品はImprov。

facebook:松田 秀幸 (IBM,Lotusに関する情報を発信)

X(旧称:Twitter):HMATSUDA (hm_akn)

MERITひろば事務局 重山 勝彦 (インタビュアー)

日本情報通信株式会社。MERITひろば事務局。入社3年目にてMERITひろばの運営、コンテンツ全般を担当。

※ 2013年2月時点のプロフィールです。

Notesユーザはフォルダ分けする必要がない

— 松田さんはロータス株式会社以降、いくつかの企業を経てIBMのロータスチームに戻られたという経緯なのですね。 (重山)

はい。ロータスには、基幹系オフコンの営業からLotsu1-2-3の会社だと思って入社しましたら、「これからはグループウェアの時代だ」と言われました。当時はグループウェアという言葉自体、誰も知りませんでしたが。。 (松田)

— ロータス社を離れていた期間はNotes以外のグループウェアも使っていたのですか?

はい。前職ではNotesではないメール、カレンダーを使用しましたが、3日もしないうちに使いにくさを感じました。

— それはどのような点でしょうか?

Notesはメールをフォルダに分ける必要がなかったのですが、そのグループウェアではフォルダに分けるしかなかったのです。しかし、フォルダ分けは難しいです。

例えば、パートナー様に提案資料をお送りした際に、「パートナー様のフォルダ」にするのか「提案資料」に分けたのか、あるいは「製品別」に入れたのか、後で分別がつかないからです。

— 確かに、メールを探す際に複数のファルダを探して意外に時間がかかったりすることがありますね。

その点、Notesは最初期から「すべての文書」というものがあり、全文検索インデックスさえ作っておけば後でどうにでもなるので、これほど便利なものはありません。単に私がフォルダ管理をを苦手にしているだけなだけかもしれませんが(・・笑)

ワークスペースは、スマートフォン アイコンUIのさきがけ!(←松田妄想)

— 他にNotesの特長はどのような点があるのでしょうか。

はい、他に優れていると思う点は「ワークスペース」です。あのタブ毎にアイコンを並べられるユーザ・インターフェース(UI)です。DBをワークスペースで管理する際に、DBを視覚的に判断できます。

例えば、あるデータベースは名前ではなく「2つ目のタブの右側の赤い色アイコンだな」というように、感覚的にですぐに捉えることができるはずです。これは90年代から変わらず20年以上使用されており、人間が最も親しみやすいUIなのかもしれません。

— そうですね。私もワークスペースでの管理は非常に助かります。現在のスマートフォン・タブレット等のアイコンやタブブラウザで使われている・インターフェースと同じですよね。

はい。このような点がNotesのファンを魅了してきたポイントです。しかし、重山さんのようなデジタルネイティブ世代にはNotesのUIは多少古く見えるかも知れませんね。

— そうですね、松田さんを前にしては申し上げづらいです(笑)

しかし、私はグループウェアはNotesしか使用したことがないですが、Notesの優れている点がを改めて認識しました。

それは、嬉しいお言葉です。

法人でのソーシャル活用は電子メール、携帯と同様に急速に普及する

— IBM Notes/Domino 9 Social Editionがいよいよリリースされますね。ところで、“ソーシャルエディション”とは具体的に何でしょうか。SNSは個人では普及していますが、法人での利用はまだまだという感じがしています。

企業でのソーシャル活用は普及していくでしょう。新しいアーキテクチャというのは、ある一線を超えると急速に普及するのです。

例えば、法人でのメール、インターネット、携帯電話の利用がそうです。技術の変化により、メールで取引先や社内とコミュニケーションを取る働き方に変わりました。また、携帯電話の普及も爆発的な勢いがありました。

重山さんは、携帯電話の学生時代は携帯があるのがあたり前だったかもしれませんが(笑)いずれにしても、爆発的に普及が進むのはソーシャルも同様です。

実際に、Lotusのパートナー様セミナーでの「何がきっかけで参加したのか」というアンケート項目で、「SNS経由」が1/4を占めていました。PC,スマートフォンというプラットフォームの上で動くソーシャルですから普及の速度はもっと早いと思います。

— 今年がその爆発的な普及の年になりそうですね。ただ、昔からのNotesユーザにとっては大きな変化ですし、人によっては「SNSはプライベートで使うもの」というイメージがまだまだ強いのではないでしょうか?

コンシューマエリアで普及した Facebook や X(旧称:Twitter)自体をビジネスで使おうという観点ではなく、そのアーキテクチャを会社でも、そしてビジネスでも使おうということです。

— おっしゃるとおりですね。別にFacebookを仕事で使おうと言っている訳ではないですよね。

製品の位置づけとしては、Notes/Dominoは単なるグループウェアではなくてコラボレーションツールという位置づけですよね。そのコラボレーションとしてソーシャルの仕組みを活用するのは当然のことという気がしてきました。

仕事で使うツールがソーシャル化するとビジネス・スタイルはどうなる?

— しかし、私はプライベートのFB、X(旧称:Twitter)、LINEなどのツールと仕事のNotesは完全に切り分けて使っているのですが、それが一緒になるとどんな利用シーンになるのか、まだ想像がつきません。具体的に教えてください。

はい。例えば、仕事で朝一番にメールチェックすると、いま自分に必要なメールとそうでないメール、緊急度などの仕分けに時間がかかりますよね。

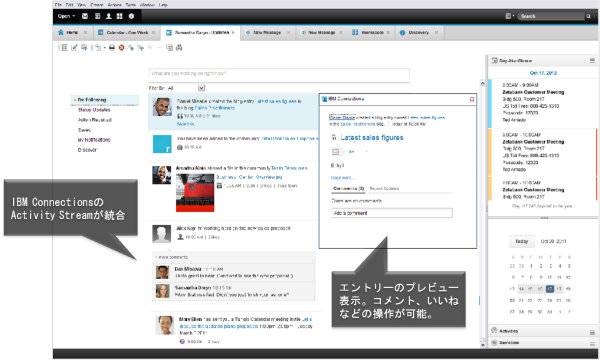

ソーシャルエディションでは、いま自分が見るべき情報がタイムライン上に表示されています。そこからメールやファイル、業務アプリケーションにアクセスできるのです。これは、非常に効率的です。

※IBM Notes9、Activity Streamの画面ショット

— これは・・・ずいぶん画面イメージが変わりますね。

ご安心ください。先ほど話したワークスペースのデザインは変わっていませんから。

ちょっとした“つぶやき”を誰かが発見し、距離の壁、組織の壁を越えてつながる

次に、ナレッジの共有という観点でお話します。

例えば重山さんが仕事でちょっとした気づき、発見があった時に全社員にメールしたり、会社のポータルの掲示板に書き込んだりしますか?

— 全社メールまではしないです。

ソーシャルでは、誰に価値があるかを判断する前にちょっと自分で書き込んでいたこと(つぶやき)を仕事仲間の誰か、興味がある人がひろっていくのです。

このような敷居の低さが、グローバルの企業では距離の壁を、研究開発系の企業では研究チームの組織の壁を超える手法としてすでにIBM Connectionsで実績が出ている方法なのです。

実際に使っていて、日常的に起きているのですが、誰かが「お客様にこんな質問されたのだけど、調べてもわからない」というつぶやきに対して、「Aさんが詳しいよ」なんてコメントが付けられるのです。そこで、Aさんのプロファイルを見て、Aさんのファイルを見ると、関連した資料が置いてあります。そのファイルは、「いいね」の数やダウンロード数などでソートできるので、どれだけ人気や信頼性がある資料なのかがすぐにわかります。

注釈) インタビュー中は実際の画面を見せていただけましたが、Web掲載はできないためご了承ください。

— これは、便利ですね。

わかってきました。それでもまだ、資料などの静的なファイルとつぶやきなどの人の情報がどのように交わって活用されるのか、理解がぼんやりしています。別のアプローチで教えていただけないでしょうか。しつこくてすみません。表面的な理解で終わらせないのがこのインタビューのポリシーなので(笑)

“Notes”と”ソーシャル”の違いとは

はい、とことんお付き合いしますよ。(笑)

「自分でとるべき情報が自分の元へ流れて、そして自分が出したい情報は自分が繋がっている周りに発信していく土台」とはなんですか?と聞かれたらそれは明らかに”ソーシャル”です。

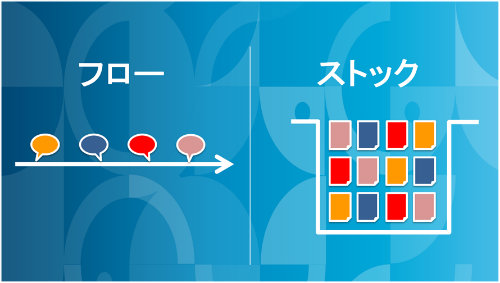

それらフローな情報は、私たちの周りにフワフワと飛んでいます。それらを現在リアルタイムにPC・スマートフォン・タブレット端末から情報を周りに発信されています。

— では、Notesのようなグループウェアで共有される情報は必要がなくなるのでしょうか?

いえ、NotesのファイルやDBが必要ないと言うわけではありません。

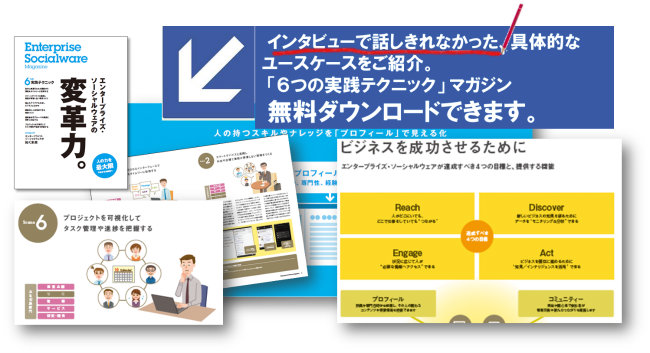

Notesはビジネススキームに基づいたワークフローから、企業として管理する「固い情報」を蓄積し、それを様々な形でソート、分析、検索するのが得意です。しかしこれまで考えられなかった、人同士で共有する「柔らかい」情報も重要性を増しているため、「ソーシャルプラットフォームによる新しいビジネスコラボレーション」を私は提供したいと考えています。

— 新しいビジネスコラボレーション」とは具体的にはどのようなことを指しているのですか。

Notesに蓄積されている固い情報をソートして分析することもあれば、フローの情報を自分でどんどん取っていってリアルタイムにソートしてフィルタリングしてコメントする。それがまた人を介して広がっていく。そのデバイスはPCかもしれませんし、外出先だとスマートフォンかもしれません。

— 利用を検討している方には“ソーシャル”というキーワードより、フロー情報という表現の方が本質を正しく理解できそうですね。

そうですね。しかし、みなさんが普段お使いのSNSは、フロー”だけ”だと思うのです。しかしビジネスはフローだけではいけない。

IBMのソーシャルウェアは、フロー+ストック、そのどちらをもカバーします。故にビジネスエリアで大きな評価をいただいているのだと思います。

いよいよリリースされる9、 Social Edition、使ってみたい・・・

— 理解できました。ありがとうございます。こうなると、実際に使いたくなってきました。あ、宣伝ではなく、エンドユーザとしての本心です。(笑)

Notesは大手企業で使われているイメージが強いかも知れませんが、私は10人の企業でも使ってほしいです。これは宣伝になってしまいますが、Lotus Domino Expressのキャンペーンは実績が多く、好評なため延長しております。オススメです。

— CMありがとうございます(笑)

ここまでお話を伺って思ったのですが、IBM Connectionsのソーシャル機能とNotesのシームレスな融合ですね。

大枠の理解としては

Social Edition = Connections+Notes でも良いですか?

はい。だいたい合っている感じです!

— 今日までは、Lotusという名称が製品から段階的に消えていくのは寂しいと感じていましたが、今はワクワクしてきました。

そう仰って頂けるお客様やパートナー様が本当に多いのが我々にとって正に宝なのですが、Lotus Notesが世に出て20年以上経つのですから、生まれ変わって当然ですよね。

— ところで、IBM Notes/Domino 9 Social Editionのリリースはいつでしょうか。

USで2013年3月を予定しています。※ 日本語版はその後続いてリリースされる予定です。

※ 2013年3月12日 正式発表されました。(英語版は3月21日から提供開始、日本語版は4月以降の予定)

— 製品のテクニカルなトピックスも教えてください。

色々ありますが、一つ上げるとしたら、Notesブラウザ・プラグイン(Notes Browser Plugin)ですね。セットアップしていただくと、今ご利用中のNotes DBがブラウザからそのまま利用できます。ワークスペースも利用でき、レプリケーションも可能です。ユーザ様からの期待も大きいです。

“つながり“というキーワードが全てをあらわす

— そろそろ、最後の質問に入ります。何かのドキュメンタリーみたいですが、松田さんにとってIBM Notesとはなんでしょうか?

なかなか難しいご質問ですね… 人生、宇宙、すべての答…42・・・いや違う

— では、今後の目標、抱負はなんでしょうか?という質問に変えさせていただきます。

そうですね、人と人とが相互に関連しながら一緒に仕事を進めていくにあたり、コミュニケーションの壁を下げ、活性化させ、相互の情報を出来る限り共有し、それをすぐに引き出せ、多様な分析をして知見を得、組織としての生産性を上げていく。

更には個々の価値を高め企業の価値を高め、最終的にお客様にご満足いただけるような仕事ができる環境をみなさまにご提供する。それがIBMの目標であり、無論私の目標です。

— 素晴らしい、目標ですね。ソーシャルをビジネスに活かすというぼんやりした話が具体的に理解できて、本当に良かったです。Social Editionは是非、職場で使いたいです。

今日は長い時間、ありがとうございました。

— ありがとうございました。