IBM Power10 が出荷開始となって、半年あまりが経過しました。エヌアイシー・パートナーズ株式会社(以下 NI+C P)としては、フラッグシップ製品E1080 の売れ行きやお客様からの反響が気になります。

そこで、今回は再び日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 IBM Power 第二テクニカル・セールスの 釘井 睦和氏をお招きし、最新ニュースを伺うことにしました。

この半年あまりを振り返っていただきながら、あらためて IBM Power10 の魅力を確認するとともに、今後の展開を見ていきます。

登場者

ゲスト

|

日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 IBM Power 第二テクニカル・セールス 部長 釘井 睦和 氏 |

|

インタビュアー

|

エヌアイシー・パートナーズ株式会社 技術支援本部 テクニカル・サポート部 佐藤 正忠 |

|

|

エヌアイシー・パートナーズ株式会社 技術支援本部 ソリューション推進部 村上 文香 |

|

インタビュー

出荷開始から半年、IBM Power10はどう受け入れられたか

2021年9月17日にIBM Power10 のフラッグシップ製品 E1080が出荷開始されてから、半年あまり経過しました。この間、Power10はどう市場に迎えられ、どんな評価を得ていますか。

釘井) おかげさまで、滑り出しから順調に推移しています。すでに数十台以上出荷させていただいており、Power10の登場を待っていただいていたのだな、ということを実感しました。

1つ、私たちも驚いたのが、これまでエントリークラス、ミドルクラスのマシンを利用されていたお客様の中に、E1080へ移行してくださったケースがいくつかあるということです。ハイエンドを使っておられたお客様が、E1080を使ってくださるだろうことは予想していたのですが、エントリークラス、ミドルクラスからの移行は少し意外でした。

IBMでは、そうしたケースをどう分析されていますか。

釘井) 新しいものが出ているのであれば、それがいい、それも性能のよいものの方がよい、と考えるお客様がいらっしゃったのではないかと思います。

また、IBMからのオファリングに魅力を感じてくださったお客様もおられるかもしれません。例えば、保守期間が長くなるということ。新しいマシンは導入時に保守期間が始まりますから、できるだけ長く使いたいというお客様は、この機にPower10に移ろうと考えてくださいました。

さらに、半導体不足という原因もあるかもしれません。

コロナ禍や地政学的な情勢変化によって世界的に半導体の需給がひっ迫しているのは事実で、“今手に入れておかなければ、次はいつになるかわからない”という心理が、お客様の判断に影響していると思います。

もちろん、日本のお客様の中で高まっているDX気運もあります。

例えば、“システム統合を進めたい” “AI活用を始めたい” といったご要望に、Power10ならより応えやすいというのも背景にあったのではないでしょうか。

実際、弊社が提案に関わったケースでも実感しています。あるケースでは、お客様にプライベートクラウドを構築したいという意向があって、このタイミングで全面的にシステム統合を図りたいと考えられました。

既存の基幹システム、周辺システムを集約していく基盤として何が最適かを検討される中で、私たちはPower10をお勧めし、お客様も最終的にPower10がいちばんふさわしいと判断されました。

釘井) 別のケースは、調達に重点を置かれていました。既存ハードウェアの経年劣化や保守期限を考えると、新しいマシンの入手はこれ以上期間を延ばせず、どのように活用するかは同時並行で考えるとして、手に入るときに確保しておきたいというご要望でした。

Power10移行で享受できるメリットとは

前回のインタビューでもお伺いしましたが、Power10移行でお客様が享受できるメリットは、どこにあるでしょうか。

釘井) まず明らかなのは、ライセンスコストやエネルギーの節約効果です。

大きなデータベースを運用されているとしましょう。IBM Power E980で3台要していたとしたら、E1080はコアあたりのパフォーマンスが向上しているため、2台に集約可能です。

ライセンスコストは固定費としてかかるものであり、エネルギーコストも最近は情勢を反映して値上がり傾向が続いています。それらを少しでも抑えられれば、それだけ投資すべき対象に予算を振り向けられます。

システム統合もご要望が高そうですよね。Power10は基本性能が高いので、既存環境を移してもまだまだ余力があると思います。

余力があると判明したことで、“周辺システムもここへ移したい” “ここでAI推論をさせたらどうか” “開発環境をここに置いてもいいのでは” などと考えるお客様は多いと思います。

釘井) そうですね。それに、企業情報システムのモダナイゼーションにも有効です。近年はビジネスアジリティの獲得に向けたアプリケーションのクラウドネイティブ化対応に注目が集まっており、それを実現する手段として、コンテナ技術があります。

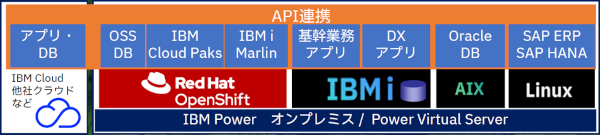

IBM Power10は、コンテナ環境 Red Hat OpenShiftの基盤となるRed Hat Enterprise Linux CoreOS(以下、RHCOS)でも動きますから、コンテナ化したアプリケーションを動かしたいというとき、TCOの削減という点でも可用性や堅牢性という点でも大きなメリットがあります。

また、1台のIBM Power10でAIXやIBM i、Red Hat Enterprise Linux(以下、RHEL)、RHCOSなど複数の区画を立ち上げ、事業環境の変化に合わせてハードウェア資源をそれらに対して動的に再配分できます。これは、キャパシティー・オンデマンドと呼ばれる機能です。

もしかすると、なにかの事情で今すぐにアプリケーションをコンテナ化するのは困難という場合もあるかもしれません。しかし、既存システム環境をひとまず移行しておき、機が熟したらその区画のすぐ隣で、RHELやRHCOSを立ち上げ、相互に連携させるといったことも、Power10なら比較的容易に実現できます。

Power10は、セキュリティーが堅牢であることもお勧めポイントですよね。

釘井) x86サーバーに比べて脆弱性が非常に少ないということもあります。

Power10の場合は、Power9比で4倍の処理能力を持つ暗号化アクセラレーターを積んでいますし、将来のデータ脅威に備え、耐量子暗号および完全準同型暗号などもサポートしています。

わかりやすく管理できるセキュリティー管理ツールも提供しており、経営層から情報システム部門、現場の方々まで、安心してお使いいただける製品であることを自負しています。

最近発表された「IBM i Merlin」はインパクトがありました。

釘井) 「IBM i Merlin」は、クラウドに対応したモダンな世界へお客様が移行しようとするときに支援するものを提供したいという思いから開発されたもので、正式名称を「IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration」といいます。

「IBM i Merlin」はツールの集合体でいろいろ考えられているのですが、まずはコードの開発に重点が置かれており、統合開発環境(IDE)を備えています。ここで、DevOps環境をセットアップしたり、IBM iの開発を既存のDevOps環境に統合したりすることができるので、機能の公開や利用が容易になります。

「IBM i Merlin」上で提供するツールはすべてOpenShiftのコンテナで実行し、ユーザーはこれをブラウザー・インターフェースで利用します。Power10でDXを進めたいというお客様に最適な機能です。

OpenShiftという観点では、 クラウド・ネイティブなアプリケーション開発に必要なソフトウェア製品を事前にセットアップ、これによりプライベートクラウドを数時間で展開できるIBM Power Systems Private Cloud Rack Solutionというものもあります。

実稼働環境向けに最適化されたフル・スタック構成の Power Private Cloud Rack Starter Deployment と開発環境向けでシングル・サーバー構成のPower Private Cloud Starter Solutionという2つのソリューションがあり、両方ともハードウェアおよびソフトウェアを最適化した組み合わせでセットアップできるため、プライベートクラウド環境構築期間を大幅に短縮可能です。

こちらはIBM Powerでモダンなプライベートクラウドを構築していきたいというお客様にお勧めです。

いよいよスケールアウト&ミッドレンジシステムが登場

今後の展開としては、スケールアウト&ミッドレンジシステムの登場がありますね。

釘井) はい、そう遠くないうちにご案内できると思います。詳細は「乞うご期待」というところですが、さらに幅広いお客様、それこそ100倍以上のお客様にPower10の実力を享受していただけると思っています。

IBMにとってこの2022年は数年に一度の非常に重要な時期になると思います。また、次のモデルはIBM以上にパートナー企業の皆様に販売いただく機会も多くなりますから、現在、お届けするべき情報を水面下で準備しているところです。

NI+C Pは、IBMパートナー企業の中でもは日本で数少ない一次販売店で、Power10のこともとても重視してくださっています。ご支援なしにPower10の新しい価値を市場にお届けすることはできません。

今後ともよろしくお願いいたします。

こちらこそよろしくお願いいたします。NI+C Pとしても、われわれのお客様がPower10の次のモデルに期待されているのを実感しているので、リリースを心待ちにしています。

Power10では、基幹業務の維持のみならず、プラスアルファの業務を動かす基盤として採用しようという動きがお客様の中で進んでいるように思います。今までの業務を守るだけではなく、攻めるという位置づけでインフラ基盤を考えられているのは非常に心強く、われわれも全面的にバックアップしていきたいと考えています。

本日はありがとうございました。

この記事に関するお問い合わせ

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

企画本部 事業企画部

この記事に関するお問い合せは以下のボタンよりお願いいたします。

関連情報

- 早わかり!ここが進化したIBM Power10 (コラム)

– よりスピーディに、よりスマートに、企業活動を発展させ、デジタル競争の勝者となるためには…?