2022年7月13日、IBM Power10シリーズにスケールアウト・サーバーとミッドレンジ・サーバーが追加されました。

昨年発表された E1080 と合わせると全8モデルとなり、フルラインナップが出そろったことになります。

これにより Power10 の魅力はどう増幅され、ビジネスにどのような用途の広がりを見せるのでしょうか。

今回も、日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 IBM Power 第二テクニカル・セールス部長の釘井 睦和氏に直接伺ってみることにしました。

登場者

ゲスト

| 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 IBM Power 第二テクニカル・セールス 部長 釘井 睦和 氏 |

|

インタビュアー

| エヌアイシー・パートナーズ株式会社 技術支援本部 テクニカル・サポート部 佐藤 正忠 |

|

| エヌアイシー・パートナーズ株式会社 技術支援本部 ソリューション推進部 村上 文香 |

|

インタビュー

エントリーモデルからミッドレンジ・サーバーまで充実の顔ぶれ

最初に、Power10シリーズに加わった新しい顔ぶれを簡単に見ておきたいと思います。

スケールアウト・サーバーのエントリーモデルからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。

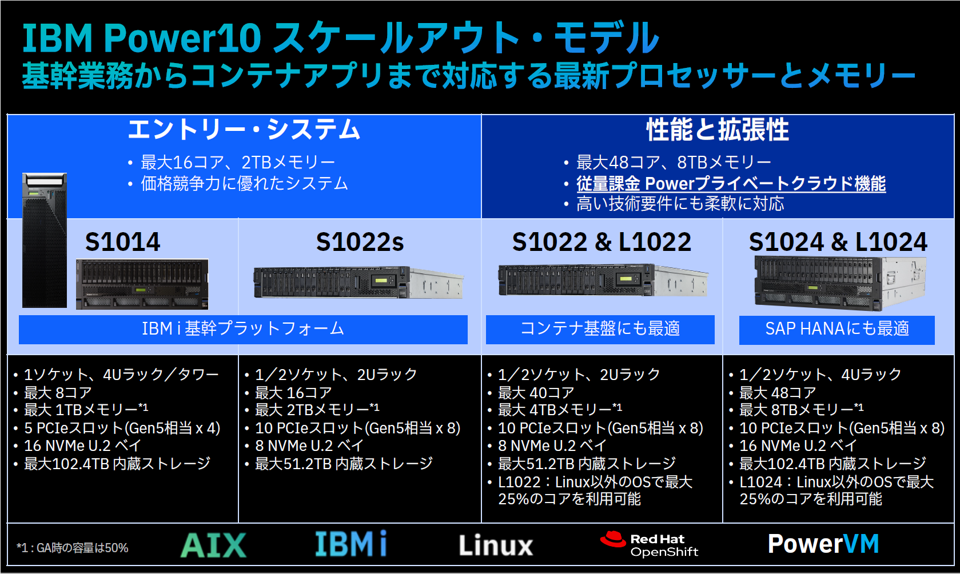

S1014 は、4Uラックで1ソケット、最大8コア、最大1TBメモリー。このモデルはラックマウント型だけではなくデスクサイドに設置できるタワー型もあります。

S1022sは、2Uラックで最大2ソケット、最大16コア、最大2TBメモリー。

IBM Power10 には、1つのソケットにプロセッサーモジュールが1つのシングル・チップ・モジュール(SCM)と、1つのソケットにプロセッサーモジュールが2つのデュアル・チップ・モジュール(DCM)がありますが、S1014 と S1022s は SCM です。OS は AIX、Linux、IBM i で稼働します。

スケールアウト・サーバーながら、性能と拡張性に重点が置かれたモデルもありますね。

はい。S1022、L1022、S1024、L1024 の4モデルがそれらです。

S1022 は、2Uラックで最大2ソケット、最大40コア、最大4TBメモリー、S1024 は、4Uラックで、最大2ソケット、最大48コア、最大8TBメモリーというマシンスペックです。OS は AIX、Linux、IBM i で稼働します。

先頭にLの文字がついた L1022 と L1024 はスペックは基本的にそれぞれ S1022、S1024 と同じですが、これらは Linuxワークロード向けのモデルです。標準価格はSモデルより安価に設定されており、Linux で利用することが決まっているのであれば割得です。また、搭載コア数の1/4までは AIX か IBM i で稼働させることも可能です。

これらの4モデルのサーバーはスケールアウトタイプではありますが、CPU の Capacity on Demand(CoD)と Power Enterprise Pool に対応しています。

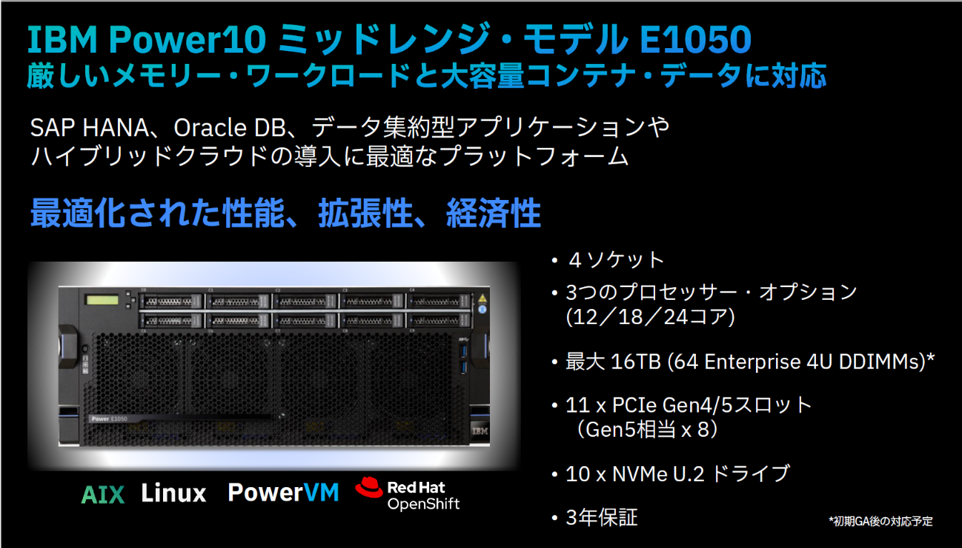

ミッドレンジ・サーバーとして E1050 が加わりました。

E1050 は、4Uラックで最大4ソケット、最大96コア、16TBメモリーというマシンスペックです。

4Uタイプとしては最大のマシン密度で、もちろん CoD や Power Enterprise Pool によるスケーリングも可能です。

ここまでで新たに発表された Power10 のモデルについて紹介してきましたが、モデルによって対応している、していないなどの注意事項があります。

S1014 と S1022s は、CoD および Power Enterprise Pool には対応していません。また、S1022 と S1022s は筐体の奥行が長いタイプで、IBMラックで使用する際にラックにエクステンダーを装着することになります。そして、E1050 では IBM i を稼働できません。

フルラインナップ登場が市場にもたらすインパクト

フルラインナップとなったことに、釘井さんとしてはどのような感想をお持ちでしょうか。

大変お待たせしました、という思いが大きいです。私もようやくほっとしました。

スケールアウト・サーバー、ミッドレンジ・サーバーの出荷が始まったことで、お客様の選択肢が大きく広がったと思います。

これらがお客様のサーバー更改や DX促進の起爆剤となってくれれば、と期待を寄せています。

私たちとしても、スケールアウト・サーバーの登場は待ち望んでいました。お客様のシステム規模は様々なので、これで提案の幅が広がるなとうれしく思っています。

そうですね。お客様からもビジネスパートナーの皆様からも、待ち望まれていたラインナップであることを実感しています。

「どのモデルでもPCIeスロット(Gen5相当)サポートや内蔵ストレージでのNVMe採用など、I/O全体のスループット向上が図られており、メモリー暗号化などの機能も享受できるのにシステム規模に合わせて選べるようになった」などといった歓迎の声もいただいています。手が届きやすいのでリプレース要件に合わせるのも容易である、と。

日本でもすでに導入を決めていただいたケースが出ています。

依然として半導体不足が取り沙汰されていますが、IBM Power10シリーズでのパーツ調達状況はいかがですか。

ひたすら努力を続けています。

CPU やメモリーといった、サーバーを構成する主要なパーツに関しては基本的に問題ありません。しかし、世間一般のサーバー製品全体に組みこまれるようなパーツの需給ひっ迫度合いはあまり改善していないんですね。

「安心してください」と心からは申し上げられない状況なので、ご検討いただけるのであれば早めにご決断いただくことをお勧めしたいと思います。

新しいモデルに合った適用シーンとは

新しく加わったラインナップは具体的にどのような領域に適しているでしょうか。いくつか例を教えてください。

SCMモデルである S1014 は、Oracle SE2 を搭載するのに向いています。

Oracle SE2 は Oracle Database の標準機能を実装しながら比較的低コストで利用できるため、よく選ばれているエディションです。

Oracle SE2 は1サーバーあたりのソケット数に制限があって、DCMモデルだとソケット数オーバーでライセンス違反になってしまいます。

しかし SCMモデルであれば Oracle SE2 のライセンスカウントに適合でき、使いたいデータベースを安価にご利用いただける環境を提供可能です。

先ほど CoD のお話が出ましたが、エントリー系のモデルでも初期コストを抑えながらビジネスの成長に合わせたシステム拡張ができるのはいいなと思いました。

Power10 の新しい特長といえますね。

CoD は、あらかじめ搭載された未使用(非活動)のプロセッサー/メモリー資源をシステムの停止なしに活動化して論理区画(LPAR)に追加することを可能にする機能です。

また、Power Enterprise Pool は複数のサーバー間でプロセッサー/メモリー資源を融通し合う機能です。

前に触れたとおり、S1014 と S1022s 以外のモデルが対応しています。

私たちが CoD や Power Enterprise Pool をお勧めしている領域は3つあります。

1つめは、ふだん使わないリソースへの適用です。災害対策用マシンや HA の待機系マシンがこれに相当します。

何か起きたときにしか使わないリソースなので、ふだんは最低限のスペックにしておいていざ本番から引き継いだタイミングでCPUを活動化するようにすれば、最初から大きいシステムを構築しておく必要はありません。

2つめは、ピーク性のあるワークロードへの適用です。

月次や年次の負荷は高いけれども普段はそれほど高くないという業務、例えば会計系業務がそれに当たるかもしれませんが、ほんとうに CPU性能が必要なのは1年のうち2週間程度というのであれば、従量課金にした方が絶対にお得です。

そのリソース配分も自動で行われるため、ピークが思ったより高くなったとしても特に対処は不要です。

3つめは、将来予測が難しい業務への適用です。これは増減どちらもあると思います。

新規事業を立ち上げる、あるいは今後サービスは縮小していくけどそれがいつになるかわからない、というときは必要な分だけ買っておいて、あとはクラウドライクに使っていただくというのがいいと思います。

お客様の業務にどれほどピーク性があるか測定することは可能でしょうか。

可能です。有償ですが、ラボサービスで分析支援を行っています。

プリセールスエンジニアも Excelベースのシミュレーションツールを持っていて、お客様にパフォーマンスデータを収集していただく必要はありますが、それで簡易的に測ることもできます。

実際の提案場面では、POWER9 か Power10 かで迷うことがあります。

今 POWER7 や POWER8 を使っておられるお客様で、次を POWER9 にするか Power10 にするかということですね?

今はサーバーの価格が市況的に上がっていて、価格だけを見れば Power10 の方が割高に見えます。

しかし、Power10 はソケットあたりの最大コア数が増えてより多くのワークロードを集約できる点や、消費電力を半分に抑えながらスループットを平均約30%向上させているエネルギー効率、加えて実質的な保守期間など、いろいろ総合的に考えると Power10 の方がメリットは大きいと思います。

予算が許されるのであれば Power10 をお勧めしたいですね。

ハイブリッドクラウドでのオンプレミス基盤としてはどうでしょうか。スケールアウト・サーバーやミッドレンジ・サーバーでもこういう使い方はできますか。

できます。

例えば、SAP の提供している RISE with SAP というサービスでは、Powerサーバーを利用するお客様に対しオンプレミスで稼働するアーキテクチャと一貫して使用可能な RISE with SAP S/4HANA on Power が IBM Cloud上で提供されます。

実際、IBM Power Virtual Server の本番利用は着実に増えてきています。

IBM のみならずビジネスパートナーの皆様の提案が実を結びつつあるのだと思います。

当初は開発・検証用、DR用途としての利用が多かったのですが、本番利用としてもすごくいい感じに伸びてきました。これからさらに伸ばしたいですね。

お客様の課題解決のためリセラーと知恵を絞るのがNI+C Pの使命

10-12月に発表される予定のアップグレードについて、可能な範囲で教えてください。

確実にわかっていることは、メモリー容量の増大です。

先ほど最大何TB といったのは10月から12月発表分を加味した数字で、現時点で構成できるのはその半分です。必要メモリーが増えそうと最初からわかっているのであれば、それを考慮して構成されるのがいいでしょう。

しかし、Power10 では 8TBメモリーで9割以上のワークロードは吸収できると思います。

ありがとうございます。Power10シリーズの様々な最新情報をお伺いすることができました。

NI+C P ではいただいた情報を踏まえ、提案製品のアドバイスやクロスセルを含め、システム全体への継続的な提案支援を行っていきます。構成作成といった詳細提案もお手伝いしています。

お客様の課題を解決するための方法をリセラー企業の方々と一緒に知恵を絞り、提案を行うのが私たちの使命だと考えています。

そうですね。フルラインナップとなり、お客様の選択肢が広がったのは大きな機会だと思います。

Old to New のリプレースにとどまらない DX推進や OpenShift の採用といった新しいワークロードの創出、そのような未来に広がる提案を、今後も御社と一緒に進めていけたらと願っています。

この記事に関するお問い合わせ

この記事に関するお問い合せは以下のボタンよりお願いいたします。

関連情報

- 早わかり!ここが進化したIBM Power10(コラム)

– よりスピーディに、よりスマートに、企業活動を発展させ、デジタル競争の勝者となるためには…?