こんにちは、ソリューション企画部の久田です。

毎年恒例の IBM のフラッグシップイベント「Think」が今年は2025年5月6日から9日にかけてアメリカのマサチューセッツ州ボストンにて開催されました。

このブログを通して、Think 2025 に参加して得た印象深いハイライトや知見を皆さんと共有できればと思います。

今年のメインテーマ

エンタープライズAIの真価を最大限に引き出す

今回の Think では、最新の AI技術、ハイブリッドクラウド、自動化、量子コンピューターなど、技術革新について発表されました。AI とハイブリッドクラウドを中核とした未来への展望について、IBM の CEOアービンド・クリシュナ氏は以下のようにメッセージしています。

“テクノロジーが進化する中で重要なのは、AI、自動化、そしてハイブリッドクラウドが企業の成長、効率向上、競争優位性を推進する主要な要素となること。それを正しく活用し、価値に変換することが不可欠だ。”

このメッセージでは、現代企業がデータ駆動型ビジネスへと移行する中でいかに AI の可能性とクラウド基盤の強さを最大化するかが重要なテーマとなっています。

Partner Day

Partner Day とは参加企業のパートナーに向けた特別セッションで、今回の Think では最新のエコシステム戦略が紹介されました。IBM のカリーム・ユセフ氏とアービンド・クリシュナ氏からは以下のようにメッセージが発信されています。

カリーム・ユセフ氏 講演

テーマ

「All About Scale」

メッセージ

|

“AIエージェントが目指すものは AI同士の相互作用だけでなく、「AIと人」「人と人」との新しい関係性を構築し、スケーラビリティを拡大することです。IBM は、パートナー様との共創を通じて以下の3つの注力領域を定め、今後のビジネス変革を支える重要な基盤を整備しています。” |

|

- 組み込みパートナー様との共創

- AIエージェントやオートメーションの推進

- 得意の産業領域との組合せを起点に新たなビジネスの立ち上げ

- 再販パートナー様との共創

- AI for ITの視点でビジネス推進

- PartnerPlusの最大限の活用

- サービスパートナー様との共創

- サプライチェーンや人事、会計などの領域をAIによる既存プロセスの効率化

- AIと人との組合せによる新しい視点でのアプローチによるモダナイゼーションの推進

キーワード

AIエージェントの未来、Hybrid Integrationの重要性

アービンド・クリシュナ氏 講演

テーマ

「AI & Ecosystem is Growth Engine」

メッセージ

|

“AI とエコシステムは企業成長の中核的なエンジンです。「Future of computing」「Future of society」「Future of economy」が交わる領域に新たなビジネスチャンスがあります。さらにビジネスを拡大するには適切なタイミングを捉えることが必要であり、慎重な見極めが重要です。” |

|

キーワード

Mid/Long-Term Partnership、Approach to Essential theme

Think 2025の全体像

今回の Think 2025 では、企業が 規模ではなく価値 を最優先にすべきことが強調され、短期間で効果的な AI導入を実現するためのツールが多く発表されました。

1日目

初日の見どころの一つとして挙げたいのが、「データとAIの加速:Ferrariから学ぶ」のセクションで紹介された Ferrari と HP の協業である「Scuderia Ferrari HP」のレーシングカー「Formula 1」についてです。

瞬時に100万以上のデータポイントを生成するセンサーを備えたレーシングカーを活用し、グローバルファンに向けた新しいモバイル体験を提供するということがメッセージされ、その中でも「99%の企業データがAIで利用されていない」という事実や、IBM watsonx を使った実践的なソリューションが紹介されていました。

2日目

2日目には、ドイツを拠点とする世界最大級の通信企業である Deutsche Telekom によるクラウド管理の効率化が紹介されました。

パッチ対応時間を大幅に短縮し80%の改善を達成したことやハイブリッドクラウドインフラについて、また、より効率的な統合とリアルタイムの可視化など、AI のスケーラビリティを実現するために重要なインフラ技術とデータ活用に焦点を当てたメッセージがなされました。

PepsiCo社や Slack社のセッションでは、1,500を超えるエージェントで大規模な業務効率化を実現に成功したことや、年間3億件もの応募を解析することで HRプロセスを効率化している事例が紹介されました。watsonx Orchestrate の活用が、今後エージェントの複雑さや統合課題を解決する鍵になると感じました。

3日目

「AIのオープンイノベーションと業界事例」がテーマとして掲げられた3日目には、Meta社が提供する Llamaモデルが現在までに1.2億以上のダウンロードを達成したという成功事例や、コミュニティ主導のイノベーションが進行中であることが紹介されました。

Lockheed Martin社の発表では、企業間のコラボレーションとオープンイノベーションを主題として、安全性と規制に配慮した「開かれた協業」の重要性、BNP Paribas社が採用するハイブリッドモデルを例にした銀行でのデータ活用の革新、また、AIファクトリー構築という新たなフェーズへの移行などが紹介されました。

4日目

最終日となる4日目には、IBM から新しい技術「Generative Computing」が発表されました。

この技術では、従来の AI構築におけるプロンプトエンジニアリングが進化し、モジュール化によるプログラム型の設計プロセスが可能となります。

IBM Quantum の Jay Gambetta氏は、量子コンピュータが実世界の問題に対して優位性を発揮する「量子ユーティリティ」を達成したことを発表しました。この技術革新により、クラシカルコンピューティングには不可能だった分子シミュレーションが現実のものとなりました。

主な発表内容

実例で見るAIの変革力

AskHRエージェントの実例では、以下の様な HRプロセスの大幅な効率化が確認されています。

- 1,150万回以上のインタラクションを処理

- 問い合わせの94%を自動対応

- 110万タスクを自動化

さらに、生成AI の可能性を活かした Oracle Cloud HCM との新たな連携ソリューションなど、広範囲なエコシステムの構築が進行中です。AI は単なる業務の自動化にとどまらず、社員体験の向上や企業全体の生産性向上をサポートしています。

watsonx – AIを支える最強のデータ基盤

AI活用を成功させるには、強力で信頼性の高いデータ基盤が不可欠です。

IBM が提供するデータソリューションに関して以下の進化が発表されました。

- watsonx.data:

- 従来のRetriever-Augmented Generation(RAG)よりも40%精度が向上

- 構造化データと非構造化データの統合クレンジングを実現

- SnowflakeやDatabricks とのシームレスな連携

- watsonx.data integration:

- 多様なデータソースからのアクセスと統合管理

- ドラッグアンドドロップで簡単にデータパイプラインを作成できるツールを提供

- watsonx.data intelligence:

- データのガバナンス強化、メタデータ管理、データ品質管理を促進

- AIによる自動データ整備でデータ資産の価値を最大化

watsonx Orchestrate – AIエージェント開発を進化させる新機能拡張

watsonx Orchestrate は、AIエージェント構築とオペレーションを効率化するイノベーションであり、企業が迅速に実用的な AIエージェントを導入できる環境を提供しています。

当イベントにおいては以下の新機能が発表されました。

- Pre-Built Agents:

- 営業、購買、人事など、特定業務に特化したエージェントが事前構築済みで、導入までの期間を大幅に短縮

(例:HRエージェントが給与支払処理し、福利厚生管理を瞬時に実行)

- 営業、購買、人事など、特定業務に特化したエージェントが事前構築済みで、導入までの期間を大幅に短縮

- Agent Builder:

- ノーコードでのエージェント構築で、専門的なAIスキルがなくてもカスタマイズ可能

- 80以上の主要エンタープライズアプリと接続

- Multi-Agent Orchestration:

- 異なるエージェントを連携させ、複雑な業務プロセスを自動化

- チャットUIを通じて複数エージェントの操作を一元化

watsonx Orchestrate は、このような高度なオーケストレーション機能によって企業における AIエージェントの活用を次のレベルへ引き上げており、実際に、UFC や US Open といったスポーツ業界でもデータを活用した解析やユーザー体験の向上に役立てられています。

watsonx BI – データドリブンな意思決定を次の段階へ

watsonx BI は、膨大なデータを読み解き意思決定をサポートする新世代の Business Intelligence(BI)ツールです。

watsonx BI の特長について、以下の内容が紹介されました。

- AIによる洞察の提供:

- BIダッシュボード作成の負担を削減

- 対話型のAIインターフェースでユーザーが知りたい情報を瞬時に取得

- 「何が起きているのか」「なぜ起きたのか」「将来何が起こるのか」といった分析の自然言語での質疑応答が可能

- 説明責任の透明性:

- 提供された情報の根拠も同時に提示

- データに基づいた正確な洞察を得ることで、戦略的な意思決定を迅速化

- アラートによる即応性:

- KPIや重要な指標が変化した際に自動でアラートを発令

- 現場のタイムリーなアクションをサポート

Graniteモデル 4.0シリーズ – 生成AIを支える超効率的な基盤

生成AI の基礎を担う Graniteモデルも進化しています。

今年発表された「Granite 4.0」シリーズには以下のような特長があります。

- 軽量モデル(Tiny):

- ラップトップ環境でも動作可能で、エッジデバイスでの展開に最適

- 中規模(Small/Medium):

- エンタープライズの一般タスクや高度なAI活用に対応

推論速度は2.5倍で、コスト効率は業界の水準を大きく引き上げています。

webMethods Hybrid Integration – システム統合の新たな基盤

システム連携の一元管理が可能な「IBM webMethods Hybrid Integration」が発表されました。

webMethods Hybrid Integration は、ハイブリッドクラウド環境でのデータ連携が可能です。

- 統合管理機能:

- 複数の統合手法を1つのプラットフォームで一元管理

(EAI(企業システム連携)、API、ファイル連携、B2B連携など) - 開発、運用、ガバナンスを効率化

- 複数の統合手法を1つのプラットフォームで一元管理

- ノーコード/ローコード対応:

- ノーコード/ローコードでの業務フロー視点の迅速なインテグレーションを実現

- 短期間でのプロセス構築

- AIによる統合支援:

- AIを活用したIntegration Lifecycle(連携ライフサイクル)で自動化と効率化を推進

従来の複雑な連携管理を刷新し、迅速なシステム統合を可能にしています。

Db2 Intelligence Center – AI支援によるデータ管理の進化

今回の Think では「Db2 Intelligence Center」の登場が大きな注目を集めました。

Db2 Intelligence Center では、データベースのインテリジェンス管理の強化や AI との統合による効率化を図れます。

- 構造化・非構造化データ統合:

- 一つのデータベースで構造化データと非構造化データの両方を格納・管理

- データ分析における利便性の劇的な向上

- セマンティック検索:

- ベクトルデータベースを内包し、AIによるセマンティック検索を実現

- 業務データを検索する際に関連性の高い結果を迅速に提示

- エンタープライズ環境へのインテグレーション:

- 複雑なデータ統合をスムーズに進行

(SnowflakeやDatabricksとの連携を前提に設計)

- 複雑なデータ統合をスムーズに進行

※Db2 Intelligence Center は2025年6月リリース予定です

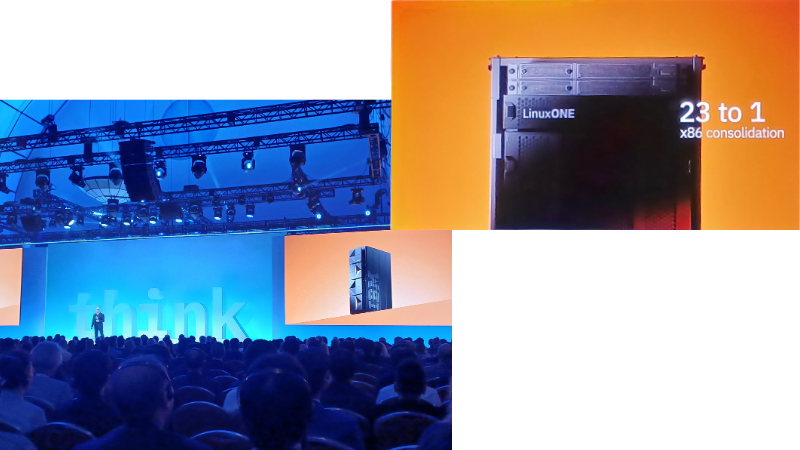

LinuxONE Emperor 5 – 次世代メインフレームで実現するセキュリティと効率性

LinuxONEシリーズの新モデル「LinuxONE Emperor 5」が発表されました。

LinuxONE Emperor 5 には、エンタープライズに特化した以下の特長があります。

- ゼロトラストセキュリティ:

- 耐量子暗号を含む高度な暗号化技術を搭載

- 徹底したデータ保護

- 環境持続性:

- 従来モデルに比べ、ワークロード統合によるエネルギー消費を大幅削減

- 5年間で最大75%のTCO削減

- AI特化設計:

- 最新プロセッサと高効率なAIチップ(Tellum IIおよびSpyre Accelerator)を搭載

- 高速かつ低コストでAIワークロードを実行

LinuxONE は、環境への配慮とハイパフォーマンスを両立させた設計で次世代のハイブリッドクラウドインフラストラクチャとして注目されています。

未来の可能性 – Generative Computing

従来のプロンプトエンジニアリングを超え、生成AI の新しいパラダイム「Generative Computing」のビジョンが示されました。

Generative Computing は、モデル設計からプログラム生成まで一貫して開発を行えます。

ビジネスを成功に導くための鍵は、技術の生成率を高めながら安全で持続可能な AI環境の構築することです。先述の Granite モデル4.0 や Red Hat OpenShift AI などは、その実現をサポートするツールと言えるでしょう。

まとめと今後の展望

今年の Think 2025 では、AI の実用化が加速し未来型の技術ソリューションを導くための具体的な手段が数多く提示されました。

私たちが知るビジネス環境や生活は、直線的な進化ではなく指数的な進化に突入しています。技術の力を借りながらこの指数的変化を共に乗り越えていきましょう。

来年の「Think 2026」はラスベガスでの開催が予告されています。

次にどんな未来が紹介されるのか…。その日を楽しみに待ちつつ、NI+C P では次々と発表される新しい技術についてタイムリーにご紹介し続けていきます。

お問い合わせ

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

E-mail:voice_partners@niandc.co.jp