AIは怖い?怖くない?

AI がトッププロ棋士に勝利し、AI 時代を踏まえ、大手銀行が大規模なリストラを発表したのは、記憶に新しいかと思います。

AI が仕事を奪う、AI が暴走する…

テスラ社の最高経営責任者であるイーロン・マスク氏は、急速に発達する AI に対し“人工知能(AI)が人類文明の存在を根本から脅かす” と警鐘を鳴らしています。

心理学では、ある人が自分の状態を自分で認識している場合、「洞察(insight)」という用語を当てはめる。(中略) 大多数の人間が持ち、動物が持たない能力だ。そして、AI が本当に人間並みの認識力を備えるかどうか確かめるもっとも優れた方法は、この種の洞察を実行できると示すことだと、私は確信している。・・・・・(中略)

スタートアップ企業文化の精神は、文明破壊 AI の設計図になる可能性がある。かつて Facebook は、「素早く動いて破壊せよ」というモットーを掲げていた。その後「安定したインフラとともに素早く動け」に変わったものの、維持するのは自分たちが構築したインフラであり、他者のインフラなどでないとしている。自分たち以外の世界を、自分の食べるオムレツに必要な卵と見なして割るような態度は、AIから見ると“終末をもたらせ”という最優先命令になりうる。・・・・・出典:『シリコンバレーが警告するAIの恐怖、その本質を

「メッセージ」原作者が分析』BuzzFeed News

AI の急速な発展に恐怖を抱く方も多いのかも知れません。しかし、日進月歩のこの世界において、怖いからと言って耳を塞いで、身を潜めることで解決されるものではありません。ましてや、IT に関わる業界においては、避けては通れないテーマであることは間違いないでしょう。

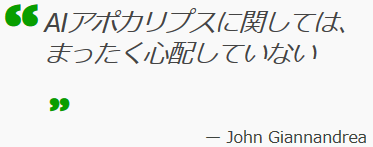

先にご紹介の記事で”超高度 AI の恐怖をあおる行為を策略した”首謀者の 1 企業として挙げられていた Google 社の AI 部門のトップは、反対に“人びとは汎用の人工知能に対して心配しすぎだ” と語っています。

“今はAI に関して大量の誇大報道がある。多くの人が、汎用 AI の勃興をめぐって、いわれのない不安を抱えている”、と Giannandrea は語る。“機械学習や人工知能はきわめて重要であり、産業に革命をもたらすだろう。Google は検索エンジンのような、そのための建設工具を作って、生産性を高めようとしている”。

出典:『GoogleのAIのトップは曰く、人工知能という言葉自体が

間違っている、誇大宣伝を生む温床だ』Techcrunch

AI 分野の最先端を行く、Google のトップが「誇大報道」だとし、「AI という言葉自体間違っている」と話しています。

“人工知能(AI)” に対し賛否両論が唱えられてはいるものの、AI の発展は更に加速されると予想されます。そのような中で、我々はどのように AI と向き合い、付き合っていけば良いのでしょうか。実際の事例を参考にして考察を進めていきましょう。

AI 活用を失敗事例から学ぶ

AI との付き合い方について、積極的に AI を業務に取り入れる取り組みをしている企業を見てみましょう。

Pepper でおなじみのソフトバンク社は積極的な AI 導入推進企業の1社ですが ・・・

昨年イベントで、商談に必要な情報が引っ張り出せたり、提案に対してアドバイスをもらえたり、必要な社内手続きが簡単に済ませたりできる IBM “Watson“をベースにした社内 AI “Softbank Brain“をいち早く導入するも、3ヶ月もたつと誰も使わなくなってしまった、という苦い経験を紹介されていました。

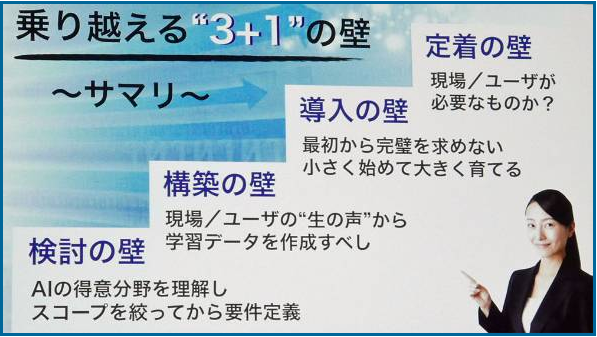

「AI に限った話ではないが、IT の社内導入には3つの壁がある。順に『検討の壁』『構築の壁』『導入の壁』、中でも AI 導入で一番のポイントになるのが、最初の検討の壁だ」と強調(中略)「とりあえずAI を入れろというお客さまはいまだに多いが、無理に導入しても、やはり2~3カ月で使わなくなってしまう。AI には『定着の壁』という大きな壁がある」 「この1年で特に分かったことは、AI はユーザーを含めてみんなで育てていくものだということ。AI は例えるとエンジンであり、我々が手がける通信回線は道路であるが、エンジンを載せる車体やガソリンがないとユーザーは利用できない。そこで何が必要なのか。ソリューションが車に相当するもので、パートナー企業とタッグを組んで多彩な車(AIソリューション)を市場に提供しているのが現状だ」 出典:『ソフトバンクもAI導入で失敗していた――

「3+1の壁」を突破した今だからこそ言えること』ITPro

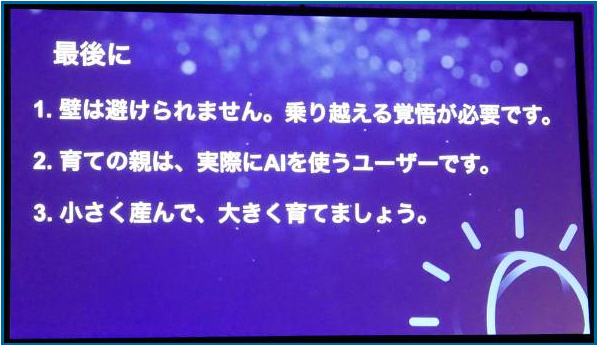

リンクの ITPro の記事によると、ソフトバンク社には、AI 関連プロジェクトが多々あり、大小様々な失敗から日々学び、改善を行っているそうです。企業が失敗について話すことは少ない中、失敗談を語っていただけることは、大変ありがたいですね。また、この「失敗」や「最初から完全を目指さない」ということが AI プロジェクトにとって重要ということがよく伝わってきます。

事例の詳細については、記事をご参照いただければと思いますが、AI の活用に関して、我々はまだまだ何をどのようにすれば活用できるか手探りの状態であり、小さく産んで改善して育てることが重要、成功への鍵となるのです。

人の仕事を奪う、という考えではなく、いかにユーザーの利便性や生産性を上げ、本来の仕事に集中させるかにポイントが置かれます。これは、以前に特集したデザイン思考につながるアプローチです。

ウォーターフォール型のプロジェクトに代表される、利用用途や要件を全て決めてから始める、ということではなく、ある程度の完成度でトライ・アンド・エラーで改善していくアプローチが重要です。また、準備に時間をかけ過ぎず、始めることも外せないポイントでしょう。

自社で使うにせよ、お客様に提案するにせよ「何でも良いから AI を使う」ということではなく、ユーザーに共感し、仮設を立て、課題解決のアプローチを小さい形で始められる環境作りからスタートさせることが、最善の策といえるのではないでしょうか。

AI に対抗する人としての武器とは?

では、AI 時代に太刀打ちできる?人間が持ち得る最強の武器とは何でしょうか。

SankeiBiz の記事『グーグルが人間同士の対話を重視するワケ「仕事が奪われる」AI時代に最も重要なスキルは何か』 の冒頭で、立教大学ビジネススクールの田中道昭教授は、“AI とは『人工知能』ではなく、『異星人的知性』の略である”という主張を紹介されています。

|

|

元々 AI は、我々、人間にとって代わるものではない、”AI に仕事を奪われる” と怯えることなどないのだと ・・・

では、AI の導入では実現できない、”人”ならではの強みを発揮できるのは、どんなことなのでしょう。

AI 時代だからこそ、本来人が重視すべき「人と人との対話」で AI との棲み分けを…

前述の Google が重視する、「力」について注目してみましょう。SankeiBiz の記事によると、Google 社の人事責任者、ラズロ・ボック氏は、人材育成や評価について、『ワーク・ルールズ!』(東洋経済新報社)で、下記のように説かれています。

「つねに発展的な対話を心がけ、安心と生産性につなげていく」 「(上司は部下に)あなたがもっと成功するために、私はどんな手助けができるかという心がけで向き合う」 「目標を達成する過程で発展的な対話を促す」 「発展的な対話とパフォーマンスのマネジメントを混同しない」 出典:『グーグルが人間同士の対話を重視するワケ「仕事が奪われる」AI時代に最も重要なスキルは何か』Sankeibiz

Google や Amazon が AI を研究、導入するよことにより、人を軽視するようになったとは、聞いたことがありません。世の中が効率化され便利になる中で、やはり重要なのは人と人とのコミュニケーションであり、その心構えです。

景気や業績が厳しい中、部下との発展的な対話は難しいように思えます。しかし、AI 時代において、AI の先端企業が重要視する力、「発展的な対話力」なくしては、起死回生のイノベーションも起こりませんし、発展はないのかも知れません。

AI に仕事を奪われることを心配したり嘆いたりせず、まずは、小さいことから AI の活用を試しはじめながら、発展的な対話力を磨いてみるのはいかがでしょうか。コミュニケーション能力は才能ではなく、筋肉のように鍛えることができるといわれているのですから。

次回は、実際の AI 活用の効果的な進め方について、ベースとなるデザイン思考も絡め、考察を深めてみたいと思います。公開は2018年3月中旬頃を予定しています。

IBM Watson 関連情報

今回の記事では、AI に抱かれるイメージやその実態、特に失敗事例からの学びに着目し、AI 時代にこそ重要な人の能力、という観点で話を進めました。

今後 AI をビジネスに活用するために AI の活用例やビジネスのための AI プラットフォームである IBM Watson の概念などをぜひご参照ください。