※この記事は2022年12月26日時点の情報をもとに作成しています

* * * * * *

こんにちは。

てくさぽBLOGメンバーの佐野です。

継続してお問い合わせの多い、IBMソフトウェア(Passport Advantage:以下 PA)のライセンス体系について説明します。

全網羅的ではなく代表的なもののみ説明するので、載っていない製品や課金体系については個別にお問い合わせください。

IBMソフトウェア(PA)のライセンスとソフトウェア・サブスクリプション&サポート

IBMソフトウェアを利用するために必要な権利は「ライセンス」「製品サポート」の2つに大別されます。

- ライセンス:ソフトウェアを使用する権利

- 製品サポート:製品に対する各種問い合わせ、トラブル対応、バージョン・アップの権利

製品サポートは「IBMソフトウェア・サブスクリプションおよびサポート」(以下 SS&S)ともいいます。

ライセンスと SS&S には、それぞれ以下の種類があります。

- ライセンス

- 永久ライセンス:Perpetual License(買い切り型ライセンス)

- 期間限定ライセンス:Term License(期間使用型ライセンス)

- SS&S

- 継続SS&S:製品サポートを継続する場合に必要

- 新規SS&S:SS&Sの契約を停止した(空白期間が生じた)製品サポートを再開する場合に必要

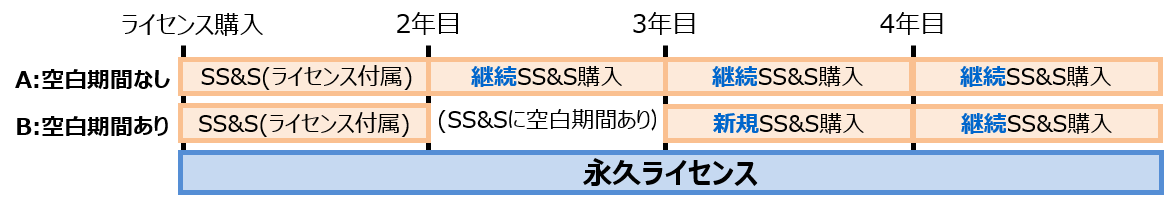

永久ライセンスを購入すると対象ソフトウェアを永久的に使用できます。

また、1年間の SS&S が付加されているので、1年目は製品サポートを受けられます。

なお、SS&S の購入は1年単位です。

2年目以降は、継続SS&S を購入することで製品サポートを継続して受けられます。(図1-A)

継続SS&S を購入しない場合、製品サポートに空白期間が生じたのちに再開する際には新規SS&S を購入する必要があります。(図1-B)

期間限定ライセンスは以下が提供されます。

- 指定された期間に対してのソフトウェア使用権(ライセンス)

- 指定された期間中の製品サポート(SS&S)

期間限定ライセンスにはライセンスとSS&Sが必ず含まれるため、契約期間中に製品サポートも受けられる点が永久ライセンスと異なります。

また、期間限定ライセンスは以下の種類があります。

- サブスクリプションライセンス(Subscription License)

- 月額ライセンス(Monthly License)

- 期間限定ライセンス(Fixed Term License)

それぞれの特徴は以下に記載の通りです。

各ライセンスの特徴

サブスクリプションライセンス(Subscription License)

- 契約期間:12か月から60か月

- 最短期間:12か月

- 途中解約:不可

- 製品サポート(SS&S):あり

月額ライセンス(Monthly License)

- 契約期間:1か月から60か月

- 最短期間:1か月

- 途中解約:30日前に書面で通知

- 製品サポート(SS&S):あり

期間限定ライセンス(Fixed Term License)

- 契約期間:12か月の固定期間

- 最短期間:12か月の固定期間

- 途中解約:30日前に書面で通知

- 製品サポート(SS&S):あり

スモールスタートするプロジェクトや PoCプロジェクトにおいて期間限定ライセンスを採用することで、”初期投資を抑えることができる” や “必要なくなったら停止ができる” といったメリットがあります。

特に、DXの実装段階においてはプロジェクトを素早く立ち上げ、効果がなければやめるという進め方が多くなります。このようなケースでは期間限定ライセンスのご利用が適しています。

一方、長期利用をする場合に期間限定ライセンスを採用することは永久ライセンスと比べてコスト増となることが多くなります。

プロジェクトの特徴や特性に合わせて期間限定ライセンス/永久ライセンスを選択し、最適なものを選びましょう。

課金体系

IBMソフトウェアの課金体系は「Passport Advantage / Passport Common License Types & Definitions」(IBMサイト/英語)にも記載がありますが、なんだか堅苦しい記述になっているのでざっくり解説をします。

課金体系は大きく「ユーザー課金」「サーバー課金」「その他」の3種類に分類できます。

製品によってはユーザー課金とサーバー課金を組み合わせて買う必要があります。

具体的にもう少し詳しくみていきましょう。

ユーザー課金

Authorized User(許可ユーザー)

許可ユーザーは名前の通り、ソフトウェアを利用するユーザー数に応じた課金単位です。

「どのPCからアクセスするか」ではなく、利用者個人に紐付きます。

例えば、あるユーザーが PC だけでなく iPhone からアクセスをしても1ライセンスです。

Authorized User Single Install(許可ユーザー・シングルインストール)

この課金単位は少し特殊です。

考え方は許可ユーザーとほぼ同じですが、ユーザーと利用するサーバーを紐付ける必要があります。

具体例を挙げて説明します。

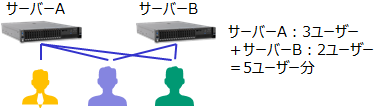

例えば、サーバーAとサーバーBの2台を稼働させ、サーバーAには管理者、ユーザー1、ユーザー2の3人がアクセスします。サーバーBにはユーザー1とユーザー2がアクセスをします。

Authorized User の考え方ではユーザー数とイコールになるので3ライセンスとなりますが、Authorized User Single Install では “サーバーA:3ライセンス / サーバーB:2ライセンス =合計5ライセンス” の購入が必要となります。

この課金単位を利用している代表的な製品は Db2 v11.1以前のバージョンです。

最新の Db2 では後述の Virtual Processor Core課金が使われこのカウント方法は使われないため、ご注意ください。

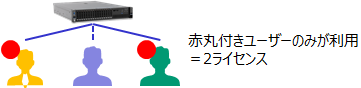

Concurrent User(同時接続ユーザー)

同時接続ユーザーの場合は、サーバーなどに一時点で同時に接続しているユーザー数分のライセンスとなります。

たとえ10ユーザーいたとしても、同時に利用しているのが2ユーザーなのであれば2ライセンスとなります。

代表的な製品としては、SPSS がこの課金単位での購入が可能です。

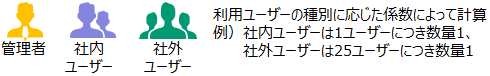

User Value Unit(ユーザー・バリュー・ユニット)

ユーザー・バリュー・ユニット(UVU)でのユーザー数のカウントは Authorized User と同じ考えですが、製品によって以下のポイントが異なる場合があります。

- ユーザーの種類(例:社内ユーザー、社外ユーザー)

- 総ユーザー数に応じた階段式の係数(例:1,000ユーザーまでは係数1、1,001から5,000ユーザーまでは係数0.8、それ以降は係数0.6、など)

製品によってカウント方法や上記の係数などが異なるので、UVU課金単位の製品を購入する場合には IBMサイトのライセンスインフォメーション(英語)から対象製品を検索するか、個別に取引先にご確認ください。

代表的な製品としては、IBM Security Verify Access(旧 ISAM、TAM)があります。

サーバー課金

Install(インストール)

インストール課金単位はソフトウェアをインストールしたマシン数に対する課金です。

1台に導入するのであれば数量は1で、利用するユーザー数は関係ありません。

代表的な製品としては、IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager がこの課金単位です。

Processor Value Unit(プロセッサー・バリュー・ユニット:PVU)

課金単位に関する問い合わせで一番数が多いのが、この PVU課金です。

PVU課金では、利用する CPU に応じた係数が決まっています。

係数表は「Processor Value Units (PVUs)」(IBMサイト/英語)に掲載されています。

この表の係数を元に、コア数を掛け算した数量のライセンス購入が必要となります。

例えば、Intel Xeon E5-2609v4 であれば最大2ソケットマシンにしか搭載できないので、先の PVU表からコアあたりの PVU値は 70PVU となります。

この CPU は 8コアCPU であるため、1CPUサーバーの場合には “70PVU / コア×8コア / CPU×1CPU =560PVU” となります。

Intel CPU の場合、4ソケットマシンには100PVU、4ソケットを超えると 120PVU と、係数が変わるので、数量を確定するためには何ソケットサーバーなのかを調べておく必要があります。

気を付けないといけないのは、サーバー更改や仮想化統合をする場合です。

割り当てコア数は変わっていなくても、物理サーバーのソケット数が変わることで PVU値が上がってしまうケースがあるので注意が必要です。

また、新しい CPU は搭載しているコア数の最小数がどんどん増えているので、「現行機は2コアで稼働しているけれど更改後は4コアで稼働(=不足分の追加ライセンスが必要)」なんてこともよくあります。

多くの IBMソフトウェア製品がこの課金単位を利用しています。

Managed Virtual Server(管理対象仮想サーバー)

管理対象仮想サーバー課金単位はインストール課金と同じ考え方です。

数量はソフトウェアを導入する仮想サーバー数をカウントします。

下図の場合には2台の仮想サーバーにソフトウェアを導入するので、2ライセンスとなります。

なお、仮想環境ではなく物理サーバーが対象の場合には1ライセンスとしてカウントします。

この課金単位を使っている代表的な製品は、Instana や Turbonomic ARM があります。

Virtual Processor Core(仮想プロセッサーコア)

仮想プロセッサーコア(VPC)課金単位は仮想サーバーに割り当てられたコア数(仮想環境の場合)、もしくは物理サーバーに搭載しているコア数(物理サーバーの場合)をカウントします。

PVU課金と違って CPUソケット数や種類による係数はなく、単純にコア数をカウントするだけなので環境を選びません。

この課金単位を使うのは、IBM Db2 Standard Edition や IBM Cloud Pakシリーズです。

PVU課金のようにプラットフォームの影響を受けないので、計算がシンプルなのが特徴です。

その他

Client Device(クライアント・デバイス)

クライアント・デバイス課金単位は、対象をサーバーではなく一般的なユーザーが利用するような端末に限定する課金体系です。

例えば、パソコンやスマートフォンなどが対象です。

サーバーを対象とする場合には別の課金単位を用意している場合がほとんどです。

Resource Value Unit(リソース・バリュー・ユニット:RVU)

RVU課金単位は、製品によって「何を課金対象とするのか」が変わる厄介な課金単位です。

例えば、Netcool OMNIbus では監視対象機器の物理台数が RVU数となります。

似たような製品で、Tivoli Monitoring では監視対象のコア数が RVU数とカウントされます。

製品によってカウント方法が異なるので、RVU課金の場合は何をカウント対象とするのかを個別の製品ごとに確認が必要です。

カウント対象を把握するにはIBMサイトのライセンスインフォメーション(英語)で対象製品を検索するか、個別に取引先にご確認ください。

まとめ

IBMソフトウェアのライセンス体系と課金体系に関して簡単な解説をしました。

従来は一度構築したシステムを長期間使用することが多く、永久ライセンス(所有)にメリットがありましたが、昨今の IT環境の変化の速さやデータ量の増加、システムのライフサイクルの短期化などの背景から、期間限定ライセンスを採用することでメリットを享受できます。

期間限定ライセンスも選択肢に入れていただくことで、ご利用になる環境に最適なライセンスを選択できるようになります。

ご不明な点がございましたら、以下の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

この記事に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

E-Mail:voice_partners@niandc.co.jp