クラウドファースト時代といえども、セキュリティやコスト上の理由から、リフト&シフトできないシステムは多いものです。

オンプレミスサーバーにはまだまだ活躍してもらわなければなりませんが、こちらはこちらで運用課題が山積しています。

そうした中注目したいのが、さらに進化した Dynamic Capacity です。

このサービスを活用することで、サーバー運用の課題が解決し DX の推進スピードも大きく加速するかもしれません。

本記事では、先進的なサーバー運用手法としての Dynamic Capacity の概要と実装方法を紹介いたします。

Index

- サーバーを取り巻く様々な運用課題

- 積年の運用課題に応えるDynamic Capacity

- Dynamic Capacityの実装法を具体例で解説

- 利用要件に注意しつつ、前向きに検討を

- エヌアイシー・パートナーズがお手伝いします

- この記事に関するお問い合わせ

サーバーを取り巻く様々な運用課題

ビジネスには繁忙期と閑散期があります。

経営と IT が不可分である今日、困るのは繁忙期の時間で、これがサーバーに「バースト負荷」と呼ばれる圧迫を与えます。

これが第一の運用課題です。

「バースト負荷」が発生するのは、日次・月次処理時や繁忙期、キャンペーン期間です。

1日分、1ヵ月分の全データの集計処理が走る際や受付が始まる初日などには、サーバーに大きな負荷がかかります。

データ分析もまた注意すべき業務です。

データベースがデータ全件を1行ずつチェックするような操作を走らせると、CPU やメモリーの使用率が格段に高くなり、他の業務を行うユーザーの生産性に影響を及ぼしてしまいます。

第二の運用課題は「増加するサーバーの管理」です。

よほど入念に事前計画をしておかないかぎり、サーバーは増えることになります。

最近は仮想化基盤の構築でサーバーを集約するケースが増えていますが、仮想化基盤といえども無限に仮想マシンを配置できるわけではありません。

ビジネス環境の成長や変化により、1台2台と増えていくサーバーの煩雑な管理に運用担当者は立ち向かうことになります。

ここで、何が最も大きな問題といえるでしょうか。

それは「運用エンジニアの不足」です。

不穏な動きを見せたら介入したり、新しい機材を調達したり、サーバーの危機は人による運用でカバーしなければならないことが数多くあります。

少人数の IT部門であれば、運用にかかりきりになるあまり本来取り組むべき戦略立案や企画業務が後回しになってしまいます。

積年の運用課題に応えるDynamic Capacity

そうした IT部門の悩ましい運用課題に対して、IBM は Power Systems で Dynamic Capacity という従量課金プログラムを提唱しています。

正式名称を「Power Private Cloud with Dynamic Capacity」といいます。

これは、複数のサーバーでプールを構成し、そのプール内でシステム資源の容量 (キャパシティ) を共有できるという機能です。

また、各サーバーは将来のバースト利用に備えて多めにコアを搭載して待機させておきます。複数のサーバーで合算したシステム資源でも対応できなくなったら、待機コアの出番です。

このコアの使用分は分単位の従量課金で計算され、これは事前に購入しておいた容量クレジットと呼ばれるもので支払います。

この従量課金プログラムでうれしいのは、「バースト負荷」への対応が楽になることです。

あるサーバーの負荷が一時的に上がっても、まずは複数サーバーのプールで構成した総合力でカバーすることができます。

そして、複数サーバーすべてでバーストが起きたら、そのときは待機コアが活躍してくれます。

こうして二段構えになるため、運用担当者のハラハラする場面を格段に減らせます。

また、運用も簡素化されます。

Dynamic Capacity を利用したサーバーのリソース使用状況は、Hardware Management Console (HMC) 経由でクラウド上の IBM Cloud Management Console (CMC) で、自席にいながら統合的にモニタリングできます。

Dynamic Capacity は、POWER9 の E980/E950、S924/S922 の Gモデル (S924/S922 に関してはメモリーの共有と一時的増強が不可) と、Power10 の間でプールを構成できます。

また、将来的には、IBM Power Virtual Server との連携も予定されており、クラウドへのシフト&リフトを目指した DX推進への道も開けてきます。

そして何より、コスト削減が実現できます。

Dynamic Capacity を採用しない場合、例えば、12コアを搭載すれば常にそれらは起動するものと見なされるため、12コア分のプロセッサー関連コストが発生します。

しかし、採用する場合はこのうち5コア分を baseコア、7コア分を待機コアなどとすることができます。

プロセッサー関連コストは baseコアだけにかかるため、通常時の利用が5コアの範囲に収まるのであれば少なくないコスト削減効果が得られます。

Dynamic Capacityの実装法を具体例で解説

それでは、Dynamic Capacity の実装法をもう少し詳しく説明します。

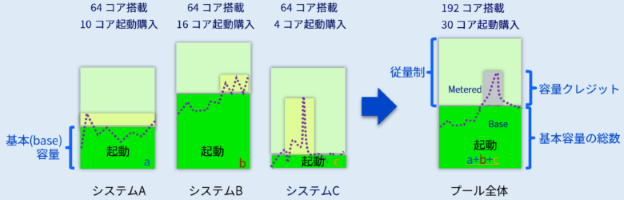

図1. Dynamic Capacityの実装例

図1 をご覧ください。

ある企業では、業務用途別に3台のサーバーを調達することにしました。

システムA, B, Cともにコアはそれぞれ64個搭載するのですが、baseコアは10, 16, 4と個別に設定してサーバーを購入します。

そして、将来のリソース不足に備えて不足しそうな容量をサーバー3台分のコア合計192以下で見積り、”容量クレジット” を事前購入しておきます。

サーバーが稼働を始めるとプールが形成され、baseコア分の30コアまで、システムA, B, Cはリソースを融通しあいます。

基本容量を超えたら取得している容量クレジットの範囲で待機コアを利用し、キャパシティを拡張できます。

分単位の従量課金であるため、一時的なバースト負荷ならコストも安価に収まります。

継続的に容量クレジットが必要なら、追加購入することも可能です。

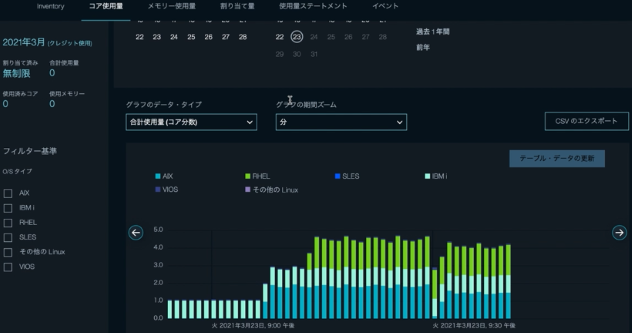

図2. IBM Cloud Management Console管理画面例

図2は、CMC の管理画面の一例です。

ここでは、コア使用量が OS ごとに色分けされた棒グラフとして示されています。

これを見れば、プール全体でキャパシティが今どの程度使用されているかを一目で把握することができます。

日本IBM が Dynamic Capacity の有効性を測る見積りツールを提供しています。

コスト削減効果を具体的な数値で確認してみたいという方は、エヌアイシー・パートナーズまでご連絡ください。

利用要件に注意しつつ、前向きに検討を

様々なメリットが期待できる Dynamic Capacity ですが、いくつか利用要件もあります。

最も重要なのは、サーバーの種類やスペックはある程度そろえる必要があるということです。

POWER9 と Power10 が対象ですが、限定されたモデルでの適用となります。また、複数台のサーバーでプールを構成することを前提としており、1台を基本容量で購入はできません。

もう1つ、サポートしているのは共有プロセッサー、メモリー の区画のみです。占有プロセッサー、メモリーに関しては対象となりません。

このように、うまく利用するために理解しておくべき点はありますが、システムの柔軟性向上の面でもコスト削減の面でも、Dynamic Capacity は前向きに検討したいプログラムです。

エヌアイシー・パートナーズがお手伝いします

私たちエヌアイシー・パートナーズは、IBM Power Systems に関して豊富なナレッジ、ノウハウを有していると自負しています。

最適なシステムをアドバイス可能であるというだけでなく、Dynamic Capacity についても、様々な角度からお客様の立場にたってケースごとにシミュレーションしながら構成作成をお手伝いします。

取り扱い製品も多いことから、システム全体を俯瞰した提案支援も可能です。

IBM Power Systems や従量課金プログラムを検討してみたいという際には、ぜひ、エヌアイシー・パートナーズへお声がけください。

この記事に関するお問い合わせ

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

企画本部 事業企画部

この記事に関するお問い合せは以下のボタンよりお願いいたします。