企業が利用するクラウドサービスは、これまでの情報系システムだけでなく基幹システムでの採用実績も増えています。

クラウドサービスを活用している企業は、より大きな価値を生み出すために、複数ベンダのパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス、エッジコンピューティングを連携し活用しています。

一方で、様々な ITプラットフォームが混在することでシステム運用の煩雑さを生み、それぞれの環境でアプリケーションの開発・運用・管理の方法が異なることにより、サービス提供するまでの俊敏性や運用の効率性が損なわれてしまう、という課題があります。

この課題を解決する2021年のテクノロジー・トレンドワードとして最注目されているのが、「分散クラウドコンピューティング(以下 分散クラウド)」です。

そこで本記事では、「分散クラウド」とそれを実現する「IBM Cloud Satellite」について解説します。

Index

- 2021年の最注目トレンド「分散クラウド」に期待される効果

- IBMの分散クラウドサービス「IBM Cloud Satellite」

- 「IBM Cloud Satellite」の主要なユースケース

- ビジネス機会を逃していませんか?NI+C Pなら提案・サポートが可能です

- この記事に関するお問い合わせ

- 関連情報

2021年の最注目トレンド「分散クラウド」に期待される効果

既にパブリッククラウドを利活用している企業のよくある課題には、主に以下が挙げられます。

- 法規制やコンプライアンス遵守のためオンプレミスにデータ保持する必要がある

- ネットワークの遅延時間増加により、データとアプリケーションを近い場所に置く必要がある

- 複数のパブリッククラウドを利用した場合、個々のクラウド環境毎での運用が必要となるため、運用効率が悪く運用コストがかかってしまう

- オンプレミス側でも、パブリッククラウドと同等スピードでの新技術を導入し利用したい

これら、多くのクラウドユーザーが抱えている課題を解決するためのテクノロジーとして、今最も注目されているのが「分散クラウド」です。

分散クラウドとは、パブリッククラウドのサービスを、オンプレミスや他のパブリッククラウド環境といった異なる物理的な場所で分散稼働させながら、「サービスの運用」や「ガバナンス」、「クラウドの進化」、「ライフサイクル管理」、「セキュリティ・信頼性・エンジニアリング」については、パブリッククラウド・プロバイダの責任のもとで利用するクラウドの利用形態のことを指します。

例えば、複数の環境で同一のアプリケーションを展開している場合、物理的に多くの場所で稼働していることによってアプリケーションの修正反映といった「俊敏性」が失われる、という課題があります。

これに対して、分散クラウドを導入することにより、複数の環境にアプリケーションを稼働する場合であってもパブリッククラウドと同じ使い勝手でアプリを迅速に開発し、リリースすることが可能になります。

また、分散クラウドではオンプレミス環境でも稼働できるため、自社所有のハードウェア上にデータを保持することで、外部にデータを保管するためのデータ保護の考慮が不要になります。

同様に、同一ロケーション内でデータを処理できるため、社外へのデータ転送がなくネットワークの遅延時間の制約を受けにくい、などの効果をもたらします。

運用面においても、クラウドベンダに依存しない一貫したアプリケーション稼働基盤となるため、インフラ層とアプリ層の運用を分離してアプリ層に注力した運用の統一化を可能にするだけでなく、オンプレ環境であっても利用量に応じた課金モデルで利用することができます。

また、分散クラウドベンダにより、随時新しい技術に更新されて利用可能となるため、運用スキルが乏しい機能であっても容易に使い始めることができるのも大きなメリットです。

このように、分散クラウドを活用することで、パブリッククラウドを活用する上での様々な課題が解決できるだけでなく、オンプレミス環境の利点も享受できるようになるのです。

IBMの分散クラウドサービス「IBM Cloud Satellite」

今、企業が抱えている課題を解決するために必要となる分散クラウドの導入を迅速に実現するのが、IBM が提供する分散クラウドサービス「IBM Cloud Satellite」です。

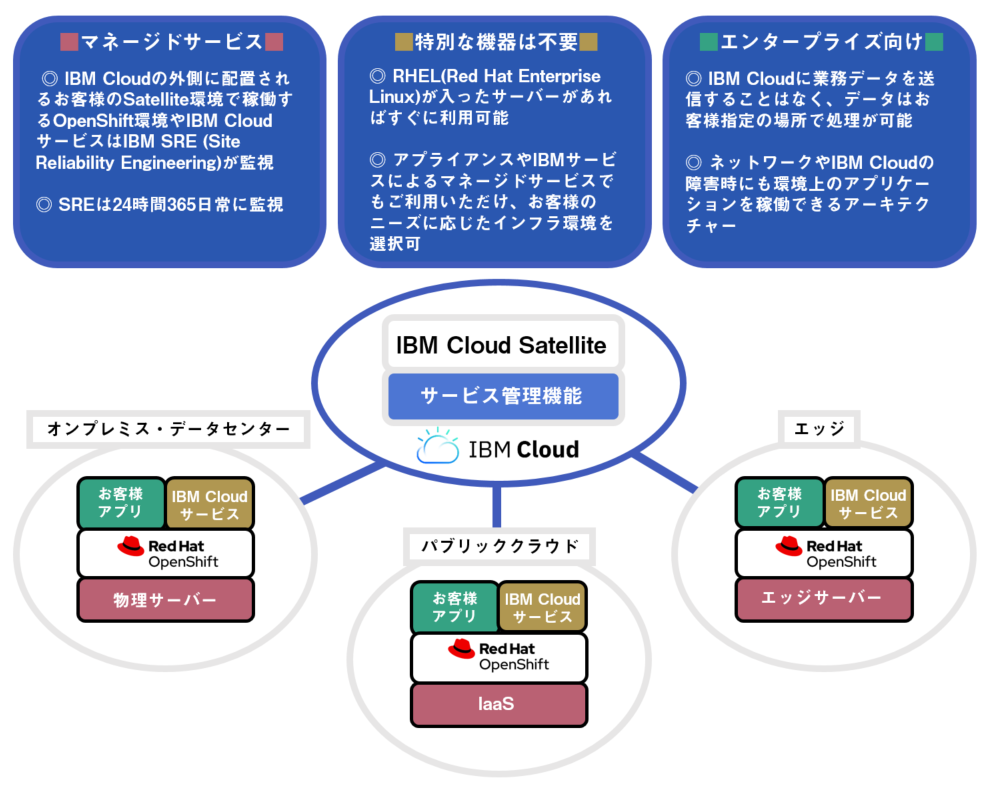

IBM Cloud Satelliteはフルマネージドのクラウドサービスで、IBM Cloudの様々なサービスを任意の場所で稼働させ、as-a-serviceとしてパブリッククラウドの単一の管理画面で提供します。

また、Kubernetes と Red Hat OpenShift をコアテクノロジーとしているため、デプロイ先に Red Hat OpenShift があれば、オンプレミス、パブリッククラウド、エッジなどの環境を問わず自由に展開することが可能です。

IBM Cloud Satellite の主な特長には以下が挙げられます。

- パブリッククラウド・オンプレミスといった、複数の環境に導入した IBM Cloud Satellite上で稼働するコンテナアプリケーションを、IBM Cloud のコントロールプレーンで一元管理し、場所によらない一貫したサービスの稼働

- セキュリティ・コンプライアンスの課題により、オンプレミス環境から移動できないデータや画像・動画といった大容量のデータ処理をする場合に、データを移動させず IBM Cloud の機能をマネージドサービスとして、データがある環境で利用可能

- 5Gやエッジを活用するような新しいワークロードの処理をローカル環境で実施することができるため、レイテンシが軽減でき、アプリケーションやエッジを容易に大量展開できる

これらの特長が示す通り、オンプレミス、エッジ、パブリッククラウドなど、あらゆる環境で、いつでも・どこでも、一貫した環境をスピーディー、かつ、容易に提供・管理することができるのです。

図1. 「IBM Cloud Satellite」とは

「IBM Cloud Satellite」の主要なユースケース

次に、「IBM Cloud Satellite」の主要なユースケースをご紹介しましょう。

1.場所によらない一貫したサービスの稼働

自社のデータセンター内であれば、ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションのスタックは統一できますが、複数のパブリッククラウドも含めた環境のように、異なる基盤上で同じスタックを稼働することは簡単ではありません。

特に、パブリッククラウドを利用したマルチクラウド/ハイブリッドクラウド環境であればなおさら困難です。

しかし、運用管理の負担を軽減するためにシステム構成スタックを統一したい、という強い要件があるのも事実です。

IBM Cloud Satellite を利用することで、オンプレミス、複数のパブリッククラウドを組み合わせた基盤上で、Cloud Satellite、および OpenShift とその上で稼働するアプリケーションという、同一のスタックでアプリケーションやサービスを稼働させることが可能となり、設定の共通化・ワークロードの一元管理ができるようになります。

これにより、アプリケーション品質の均質化、リリース回数の増加、サービスの市場投入速度の短縮化が実現でき、利便性向上や顧客満足度向上にも繋がります。

さらに運用の観点では、スタックを共通化することで、運用の共通化に伴う運用コストの削減、問題発生時の切り分けが容易になります。

2.移動できないデータの処理

個人情報をはじめとしたセキュリティ・コンプライアンスの課題により、「オンプレミス環境から移動できないデータをクラウドサービスの機能を使って処理したい」というケースや、医療機関や工場におけるセンサーデータや画像データを活用した機械学習モデルを利用した分析処理など、「大量のデータを処理する時にデータを移動すると処理が間に合わない」ケースにおいては特定の場所以外ではデータを保持することができません。

これらのケースで威力を発揮するのが、IBM Cloud Satellite です。

IBM Cloud Satellite を利用することで、オンプレミス環境においても IBM Cloud の機能を活用することができるため、データ保護の観点で守るべき法規制の遵守と、クラウドサービスで様々な分析機能を利用した高度な分析の実行を両立することができます。

また、データ処理を行うアプリケーションとデータが近くに存在するため、処理にかかる時間を最小化することが可能になります。

今までデータ分析のためにクラウドにデータをアップロード、あるいは加工したデータをダウンロードしていた場合には、この操作がなくなるだけではなく、クラウドからデータを転送するための時間や費用を最小化することができます。

これによって、処理するデータの幅を広げるとともに処理時間を短縮することができるため、より多くの分析処理の実行や洞察を素早く得た上で次のアクションを決定することができるようになります。

3.新しいワークロードの処理

「5G」や「エッジコンピューティング」に代表される新しいテクノロジーは、これを活用することで大量のデバイスから発生するデータを処理し、自動車の自動運転や IoT機器を活用したリアルタイムでの分析を可能にします。

一方で、これらの処理においてはトラフィックをデータの発生元にできるだけ近い場所に集約し処理する機器 (エッジ) を利用することで、レイテンシを軽減することを基本とするシステムの稼働が求められます。

エッジは、その特性から数ヵ所のデータセンターに集約するのではなく、広い範囲に分散して配置する必要があります。

そのため、様々な場所に同じシステムを同じ形で提供し運用する必要がありますが、実現することは簡単ではなく多大なコストを要します。

こういった環境で威力を発揮するのが、IBM Cloud Satellite です。

エッジに、IBM Cloud Satellite を利用した OpenShift環境を配置し、アプリケーションを一元的に管理・更新することができるようになるため、運用管理にかかるコストを減らすことができます。

また、クラウドの特長を取り込んだ機能追加が迅速にできるため、ビジネスニーズに合わせたシステムの実現が可能になります。

ビジネス機会を逃していませんか?

NI+C Pなら提案・サポートが可能です

アプリケーションの迅速な構築とあらゆる場所での実行・一元管理を可能にする分散クラウドソリューション「IBM Cloud Satellite」に関するご提案、およびセキュリティに関する貴社取り組みについて、お悩みやご相談事項があればお気軽にエヌアイシー・パートナーズへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

企画本部 事業企画部

この記事に関するお問い合せは以下のボタンよりお願いいたします。

関連情報

- IBM Cloud Satellite (製品情報)

– あらゆる環境で一貫したアプリケーションの構築、展開、実行ができます。